Intensives Erleben des Lebens von Gastarbeiterinnen der Siebziger Jahre in Frankfurt im Film von Gertrud Pinkus

Intensives Erleben des Lebens von Gastarbeiterinnen der Siebziger Jahre in Frankfurt im Film von Gertrud PinkusClaudia Schulmerich

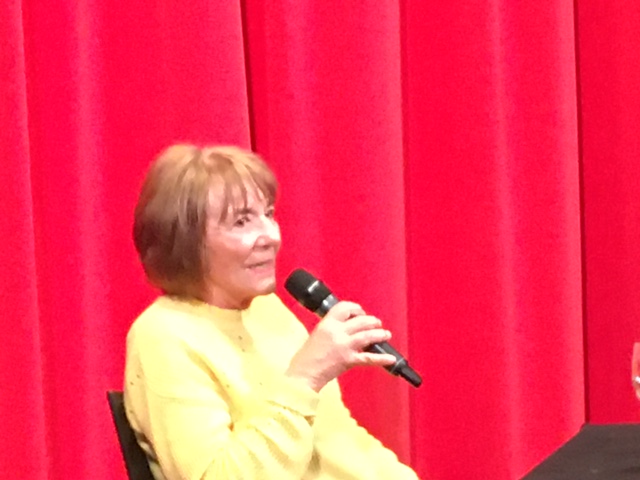

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Es schien eine so gute Idee, den eigentllichen Film "Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen" von 1980 mit zwei weiteren kurzen Frankfurtfilmen von damals gemeinsam zu zeigen. Doch die zwei Stunden Film haben die anschließende Diskussion mit Regisseurin Gertrud Pinkus aus der Schweiz dann gegen 23 Uhr doch beendet, obwohl man mit Gertud Pinkus noch gerne Stunden weitergeredet hätte, so klar, so entschieden, so kenntnisreich, so absolut uneitel und fachlich versiert gab die 80jährige auf Fragen Antworten, die oft zu neuen Fragen führten. Es gibt immer wieder solche intensiven beglückenden Gespräche nach Filmen im Kino des hiesigen Filmmuseums, woürber man sich wirklich öfter öffentlich freuen sollte.

Zu den Filmen gleich mehr. Erst einmal lernten die Besucher den Rahmen dieser Veranstaltung kennen, der es in sich hat und Grundlage eines Projekts ist, das THE PAST IS NOT ANOTHER COUNTRY: ARCHIVE ANDERS MACHEN heißt, vom Berliner SİNEMA TRANSTOPIA und dem Frankfurter DDF durchgeführt, sich darum kümmern will, unter den älteren und alten Filmen, die nicht mehr gezeigt werden, die Filme auszusuchen, die auch dem heutigen Publikum viel geben, einfach von besonderem Interesse oder einfach hervorragend gemacht sind, daß die Wiederaufführung lohnt. Stimmt, denkt man, bei der Bekanntmachung dieses Projekt vor den Filmvorführungen. Stimmt, wie kommt es, daß Filme wie Casablanca oder Zeugin der Anklage oder Das Urteil von Nürnberg immer wieder aufgeführt werden (wogegen wir nicht sind, sondern ausdrücklich dafür!) und andere Filme nicht. Dieses Projekt will also gemeinsam mit Künstlern und Künsterinnen, Filmemachern und Filmemacherinnen, Archivaren und Aktivistinnen herausfinden, woran dies liegt und ob Machstrukturen - und welche - in der Filmgeschichte und den Filmarchiven dafür verantwortlich sind. In Folge, wie man diese auflöst, durchbricht.

Diesem Ansatz verdankt sich der Samstagabend im Frankfurter DFF, nachdem tags zuvor die Filme in Berlin gezeigt wurden. Vorneweg wurden zwei kürzere Frankfurtfilme gezeigt:

GASTARBEITER TRUMBETAŠ, Jugoslawien 1977. R: Bogdan Žižic

HESSEN OHNE AUSLÄNDER, BRD 1982. Hessischer Rundfunk

Der Künstler Drago Trumbetaš , in den 60ern aus Kroatien nach Frankfurt gekommen und geblieben, hat mit seinen Zeichnungen auf die Situation der männlichen Gatarbeiter - so war damals der Sprachgebrauch in Westdeutschland, keiner sprach von Migration, das Modell beinhaltete ja oft auch die Rückkehr nach fünf Jahren ins Heimatland und eine Rotation durch neue Gastarbeiter - Trumbetaš hat also mit seinen Zeichnungen auf das Leben eines hiesigen Gastarbeiters, alle Männer, reagiert und die Zeichnungen der massenhaften mit Koffern bestückten männlichen Arbeiter dem Zug von wirklichen Fasnachtskapellen mit Becken, Pauken und Trompetern: Tschingderassabum. und "So ein Tag, so wunderschön wie heute..."

Im zweiten Film sieht man erst den letzten Zug, der die letzten Gastarbeiter der ursprünglichen 4, 3 Millionen in Westdeutschland aus dem Frankfurter Bahnhof in ihre Heimatländer fährt, dann zeigt die Kamera verwaiste Bäckereien,leere Lokale, der Müll liegt auf der Straße...und eine Stimme weist immer wieder daraufhin, daß dies die Folge der Zurückschickens aller Gastarbeiter sei. Dieser etwas brave Lehrfilm hätte eine Diskussion dringend nötig gehabt, denn er vereist auf einen Film, der sehr viel durchdringender 1924 in Wien zum großen Skandal wurde: die Verfilmung eines Romans von Hugo Bettauer DIE STADT OHNE JUDEN, der grausliche Konsequenzen hatte.

Es folgte also

IL VALORE DELLA DONNA È IL SUO SILENZIO Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen (CH/BRD 1980. R: Gertrud Pinkus), der auch filmisch eine interessante Mischung ist. Er beginnt mit dem Herkommen von Italienern aus Süditalien, die übrigens seit 1955 die ersten Gastarbeiter in Westdeutschland waren. Esist eine Männergesellschaft, denn es werden damals Männer für Fabrikarbeiten gebraucht. Diese Männer holen ihre Frauen nach oder kommen gleich mit diesen her. im Film ist es Maria M. aus der Basilicata die von der Regisseurin angesprochen, von ihrem Leben in Frankfurt zu erzählen, antwortet, daß dies einem Selbstmord gleich käme, denn auf keinen Fall darf sie sich öffentlich über ihre Situation und die anderer Frauen äußern. Wie die Regisseurin dann im Gespräch detailliert erläuterte, wollte sie ursprünglich einen Dokumentarfilm über das Leben von italienischen Frauen aus dem Süden drehen. Die Finanzierung war durch die Beteiligung des ZDF und anderer gesichert. Bei der Recherche erfuhr Gertud Pinkus aber immer wieder, wie die Betroffenen gefilmte Interviews über ihre Situation verweigerten, weil sie Angst davor hatten, was die anderen, vor allem die Landsleute in ihren Dörfern in Süditalien und die Großfamilien zu ihren Auftritten sagen würden.

Gertrud Pinkus, die seit 1971 in Frankfurt lebte und für eine hiesige Filmfirma arbeitete, schlug nun dieser Maria M., Frau eines Gastarbeiters aus Süditaliien mit zwei Kindern, die dann selbst arbeiten ging, vor, sie solle einfach von sich und ihrem Leben auf ein Tonband sprechen. Sie, die Regisseurin würde dann ihre Geschichte durch Schauspieler spielen lassen. Und genau dies erlebt die Zuschauerin. Sie sieht nur das Tonband, die zwei Kaffeetassen und zwei angeschnittene Personen, die sich unterhalten,, bzw. von denen die eine fragt, die andere antwortet. Und mitten in die Antwort hinein wird das Erzählte auch auf der Leinwand lebendig, wo Maria Tucci-Lagamba in die Rolle der Maria M. schlüpft. Aus dem Dokumentarfilm ist ein Spielfilm geworden, der genauso, nur vice versa endet, wenn man nach der letzten Szene sieht, wie das Tonband abgeschaltet und das Gespräch beendet wird.

Die Geschichte der Maria M. ist typisch. Sie ist als junges Mädchen in ihrem Heimatort verheiratet worden, mit dem Mann, der für sie ausgesucht wurde, was sie damals nicht wollte. Aus wirtschaftlichen Gründen kam sie dann mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern nach Frankfurt. Sie spricht die Sprache nicht und ist völlig auf die Aktivitäten ihres Mannes angewiesen, den sie lobt, weil er die Wohnung findet und das Geld verdient und dann sogar des notwendigen Geldes wegen noch einen Zweitjob annimmt. Sie sitzt zu Hause und fühlt sich zunehmend fremd, vereinsamt, beginnt depressiv zu werden. Ihre Situation ändert sich erst, als sie selbst berufstätig wird, sich immer besser mit anderen Frrauen unterhalten kann, in einer türkischen Arbeiterin eine echte Freundin findet. Auf einmal sieht sie auch anders aus, trägt hohe Schuhe, einen flatternden Rock. Sie ist eine durchaus selbstbewußte Frau geworden, die mit dem Leben zurechtkommt. Übrigens sind die Rollen der weiteren Mitspielerinnen durch Gastarbeiterinnen besetzt.

Die verfilmte Geschichte ist nicht die originale der Maria M., sondern sie ist ein Konglomerat aus den 15 Interwievs und 15 Gespröchen, die Gertrud Pinkus mit Gastarbeiterinnen führte. Sie wirkt aber stringent wie eine Geschichte, was auch daran liegt, daß die Grundsituation ja diesselbe ist. Der Film kam 1980 heraus, die Interviews und Grundlage des Films sind alle früher in den Siebziger Jahren geführt worden und schildern von daher die typischen Siebziger Jahre in einem Frankfurt mit vielen italienischen Gastarbeitern, zu denen, wie im Film, längst die zweite Welle der Arbeitsimmigranten, die Türken und Türkinnen hinzugekommen sind. Anders als bei den Italienern wurde bei dem Massenzuzug von Türken, meist aus dem randständigen Anatolien, von einer Rotation gesprochen, derzufolge alle fünf Jahre ein Austausch der Arbeiter erfolgt. Dieser HInweis ist wichtig, weil aus dieser Absicht lange, viel zu lange gefolgert wurde, daß man die Kinder der Gastarbeiterfamilien gar nicht erst mit dem Deutschlernen belasten sollte, was sich später absolut rächte. Die Rotation galt auch als Begründung, die schulpflichtigen Kinder in ihrer Muttersprache zu alphabetisieren, was unsinnig war, wenn sie in Deutschland blieben und von Anfang an im Nachteil im Umgang mit deutscher Sprache waren.

Man lauscht den Worten der Maria M., die immer kräftiger werden, weil man um so lieber einen Film sieht, in dem die Protagonistin einen für sich erfolgreichen Weg schreitet. Im besonderen wurde die Ausstattung, die Innendekoration angesprochen. Im Nachhinein erkennt man in den Wohnungen der Siebziger einen ganz bestimmten Stil. Hier wird er begleitet von der einen relativ großen Grünpflanze. Sie steht auf der Kommode im Wohnzimmer, eine dekorative Dieffenbachia.

Großen Beifall gab es nach dem Gespräch mit dem Publikum für Gertrud Pinkus, die übrigens inzwischen mit ganz anderen Projekten unterwegs ist. Sie hatte seit den 90ern in Mittel- und Südamerika gelebt und hat dort gegenwärtige Filmprojekte. Der Abend war ein richtiger Gewinn.

P.S.

IL VALORE DELLA DONNA È IL SUO SILENZIO - Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen - ist ein Sinnspruch aus dem südlichen Italien. der nach Karl Kraus nicht nur einen Beigeschmack von Wahrheit hat, sondern für die männerdominierte Gesellschaft ihre Lebensmaxime ausdrückt. Das heißt aber auch, daß italienische Frauen aus einfachen Schichten sich als Gastarbeiterinnen in Deutschland eher emanzipieren konnten als zu Hause in Italien. Immer war die eigene Erwerbsarbeit, eigenes Geld ein wesentlicher Schritt dazu.

Fotos:

©Redaktion

Info:

Regie: Gertrud Pinkus

Land: Schweiz, Deutschland

1980 | 95 min. | Italienisch, Deutsch

Untertitel: Deutsch

Darsteller*innen_ Maria Tucci-Lagamba, Giuseppe Tucci, Angelo Caruso Drehbuch_ Gertrud Pinkus, Anna Monferdin Kamera_ Elio Bisignani Produzent*in_ Gertrud Pinkus, Rolf Schmid Rechte_ Deutsche Kinemathek