Die außerordentliche Leistung des Diplomaten Carl Lutz

Die außerordentliche Leistung des Diplomaten Carl Lutz

Redaktion

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Über 60.000 Menschen rettete Carl Lutz vor dem sicheren Tod. Eine Tat, die in der Schweiz offensichtlich nicht jedem gefiel. Jahrzehntelang blieb er ein unbekannter Held, dem Desinteresse, gar Ignoranz entgegen schlug.

Als der Diplomat Carl Robert Lutz im Mai 1945 in seine Schweizer Heimat zurückkehrte, schlug ihm eine teils feindselige, teils desinteressierte Haltung entgegen. „Sie haben Glück gehabt, den Krieg in Budapest überlebt zu haben und gut angekommen zu sein“, empfing ihn ein Zollbeamter. In einem Interview Anfang der 70er Jahre erinnerte er sich sichtbar enttäuscht: „Das war alles – kein Bundesrat hat mir die Hand gereicht“.

Es war eine der größten Rettungsaktionen des Zweiten Weltkriegs durch die etwa ein Viertel der jüdischen Bevölkerung Budapests vor den Deportationszügen der Nationalsozialisten in die Konzentrations- und Vernichtungslager bewahrt werden konnte. Die Tatkraft von Carl Lutz war maßgeblich für die Umsetzung der großangelegten Rettungsaktionen.

Carl Lutz war seit 1920 im diplomatischen Dienst der Schweiz tätig. Zunächst arbeitete er in den USA an den Konsulaten in Philadelphia und St. Louis, wo er auch seine zukünftige Ehefrau, Gertrud Lutz-Fankhauser kennenlernte, die später als Vizepräsidentin der UNICEF fungierte. 1935 wurde Lutz an das Konsulat in Jaffa versetzt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem darauffolgenden Verfall des osmanischen Großreichs geriet das Gebiet als „Völkerbundsmandat Palästina“ unter britische Verwaltung. Das Schweizer Konsulat, das während des Zweiten Weltkriegs zugleich als „Auslandsvertretung des deutschen Generalkonsulats in Jerusalem“ agierte, vertrat auf diplomatischem Parkett die Interessen des NS-Regimes – vor allem gegenüber Großbritannien. Carl Lutz Aufgabenbereich umfasste auch die Betreuung deutscher Staatsangehöriger in Palästina.

Rettungsaktionen während des Zweiten Weltkriegs

Die in Jaffa gewonnenen Erfahrungen und Kontakte halfen Lutz später bei seinen erfolgreichen Verhandlungen mit den NS-Behörden. 1942 wurde Carl Lutz zum Schweizer Vizekonsul in Budapest ernannt. Als die deutsche Wehrmacht im März 1944 in Ungarn einmarschierte und in kürzester Zeit unter dem „Sondereinsatzkommando Adolf Eichmann“ sämtliche ungarische Juden zu deportieren begann, beschloss Carl Lutz all seine Kontakte und Möglichkeiten auszuschöpfen, um aktiv einzuschreiten. Dem gläubigen Christ und Mitglied einer Methodistengemeinde waren die Gräueltaten der Nationalsozialisten zutiefst zuwider.

Schutzbriefe und Pässe für die Ausreise nach Palästina

Schutzbriefe und Pässe für die Ausreise nach Palästina

Als Leiter der Abteilung „Fremde Interessen“ der Schweizer Gesandtschaft verhandelte Lutz mit Hitlers Gesandten Edmund Veesenmayer, sprach persönlich bei Adolf Eichmann vor und kontaktierte die NS-freundliche ungarische Horthy-Regierung. Zur großen Überraschung der beteiligten NS-Größen, die die Zuständigkeit nach Berlin weiter delegiert hatten, willigte das Führerhaupquartier ein. Carl Lutz war es gelungen, die Genehmigung zur Ausstellung von 8.000 Pässen und Schutzbriefen abzutrotzen, die vom Eichmann-Kommando und der ungarischen Gendarmerie anerkannten wurden.

Mit diesen Papieren war die Ausreise formal möglich. Lutz stellte die Dokumente jedoch nicht für Schweizer Bürger oder Geschäftsleute aus, sondern gezielt für Jüdinnen und Juden, um sie vor der Deportation zu bewahren. Doch weil er damit nur einen Bruchteil der bedrohten Juden in Budapest retten konnte, suchte er nach weiteren, teils kreativen Lösungen. Zum Beispiel interpretierte er eine Familie als eine Einheit und vergab einen Kollektivpass, selbst wenn diese aus vielen Personen bestand.

Um noch mehr Menschen auslösen zu können, entwickelte er unter großem persönlichen Einsatz ein System, das auch für ihn sehr gefährlich war: Er wiederholte mehrfach die Nummern auf den Dokumenten 1 bis 7.999 und setzte sie erneut ein.

Zudem organisierte er ein Helfer-Netzwerk. Unter ihnen befand sich der schwedische Diplomat Raoul Wallenberg, der – von Carl Lutz inspiriert – ebenfalls Schutzpässe ausstellte, die ihren Inhabern den Status schwedischer Staatsbürger verliehen.

Schutzhäuser auf exterritorialem Hoheitsgebiet

Nach dem Putsch der faschistischen Pfeilkreuzler im Oktober 1944 gerieten die in Verstecken untergebrachten ungarischen Juden erneut in akute Gefahr. Raoul Wallenberg wandelte 30 Immobilien, die Schweden für sich beanspruchte, in schwedisches Hoheitsgebiet um. So wurden beispielsweise die „Schwedische Bibliothek“ und das „Schwedische Forschungsinstitut“ als exterritoriales Gebiet deklariert. Carl Lutz gelang es sogar 72 Schutzhäuser, die der Schweizer Botschaft zugeordnet waren, als exterritoriale Immobilien anerkennen zu lassen. Nur mit besonderer Genehmigung durften sie betreten werden. Darin versteckte er weitere tausende jüdische Kinder, Frauen und Männer. Bei dieser Aktion stand ihm nicht nur seine Frau Gertrud zur Seite, sondern auch weitere Diplomaten, neben Wallenberg zum Beispiel auch der spanische Botschafter Angel Sanz Briz, der ebenfalls Pässe ausstellte. Auch der zionistische Widerstand war an der Rettungsaktion beteiligt, der sie bei der logistischen Arbeit unterstützte.

Große Hilfe kam zudem von dem Schweizer Friedrich Born, der als Delegierter für das Internationale Rote Kreuz bis Anfang 1945 die IKRK-Delegation in Budapest leitete und eng mit Lutz zusammen arbeitete. Er stellte Krankenhäuser unter den Schutz des Roten Kreuzes, sowie mehrere Kinder- und Waisenheime und eine Volksküche, in denen er ungarische Juden versteckte. Als Born 1963 verstarb, erhielt er von den Schweizer Behörden keinen Dank – und auch Carl Lutz blieb eine offizielle Anerkennung weitgehend verwehrt.

Ehrung bleibt aus – statt dessen Vorwurf der „Kompetenzüberschreitung“

Ehrung bleibt aus – statt dessen Vorwurf der „Kompetenzüberschreitung“

Nach dem Krieg ließ sich Carl Lutz von Gertrud scheiden und heiratete 1949 die ungarische Jüdin Maria Magdalena Grausz, die er 1944 in Budapest gemeinsam mit ihrer Tochter Agnes kennenlernte. Bis zu seinem Tod am 12. Februar 1975 in Bern hoffte er vergeblich auf eine offizielle Anerkennung der Schweiz – während er im Ausland, besonders in Ungarn, geehrt wird.

Bereits 1958 wurde in Haifa eine Straße nach ihm benannt, 1962 verlieh Deutschland ihm das Große Bundesverdienstkreuz, und 1963 ehrte Yad Vashem ihn und seine geschiedene Frau Gertrud als „Gerechte unter den Völkern“, auch ein Baum wurde für beide als symbolische Ehrung gepflanzt. In seinem Heimatland dagegen galt er lange als ein unzuverlässiger Beamter, der mit der Rettung ungarischer Juden seine Kompetenzen erheblich überschritten hatte. Für ihn gab es keine Beförderung. Von der Schweizer Regierung erhielt der Diplomat nur noch selten Aufträge, die seiner bisherigen diplomatischen Laufbahn gerecht wurden. Bis 1952 war er als Mitarbeiter des „Eidgenössischen Politischen Departments“ Ansprechpartner für australische und deutsche Angehörige – jener, deren in Jaffa verstorbene Verwandte auf dem Friedhof Sarona bestattet wurden und deren Überreste im Zuge der Stadterweiterung von Tel Aviv nach Jerusalem umgebettet werden mussten. Von 1954 bis zu seiner Pensionierung 1961 wurde er dann als Schweizerischer Konsul in Bregenz eingesetzt, der österreichischen Landeshauptstadt des Bundeslandes Vorarlberg.

Späte staatliche Anerkennung für seine außerordentliche Leistung

Erst viel später begann auch die Schweiz, Carl Lutz und seine Heldentaten zu würdigen. Seine Geburtsstadt Walzenhausen im Kanton Appenzell Ausserrhoden, in der er am 30. März 1895 geboren wurde, ehrte ihn 1963 mit der Ernennung zum Ehrenbürger. Erst Mitte der 90er Jahre, als im Zusammenanhang mit den nachrichtenlosen Konten die Aufarbeitung der Verstrickungen der Eidgenossenschaft mit dem nationalsozialistischen Deutschland begann, rückte Carl Lutz erstmals in das öffentliche Gedächtnis. 1995 – zwanzig Jahre nach seinem Tod, wurde er posthum rehabilitiert. 46 Jahre später wurde der größte Sitzungsraum im Schweizer Bundesrat nach ihm benannt, und 2019 wurde an seinem Geburtshaus in Walzenhausen eine Gedenktafel angebracht. Dennoch ist die offizielle Erinnerung an den Schweizer Helden vergleichsweise gering.

„Ich treffe immer wieder Leute, die noch nie den Namen Carl Lutz gehört haben“, berichtet seine Stieftochter Agnes Hirschi, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, sein Andenken wachzuhalten. In ihrem Buch „Unter Schweizer Schutz“ beschreibt sie ihre Erlebnisse als Kind in Budapest während der deutschen Besatzung und die Lebensrettung durch ihren späteren Stiefvater. Heute ist Agnes Hirschi Präsidentin der 2018 in Bern gegründeten Carl-Lutz-Gesellschaft, die regelmäßig an das Lebenswerk von Carl Lutz erinnert.

Ein Pop-up Museum in seiner Geburtsstadt Walzenhausen

Ein Pop-up Museum in seiner Geburtsstadt Walzenhausen

Anlässlich seines 50. Todestages wurde jetzt in Walzenhausen ein kleines Museum eröffnet, das sein außergewöhnliches Wirken würdigt und die Erinnerung an seine Rettungsaktion lebendig hält – eine Aktion, die auch andere Diplomaten zu ähnlichen Taten inspirierte.

Es ist wichtig, „die Vergangenheit lebendig zu halten und daraus für die Zukunft zu lernen“, betonte Gastgeber Hansueli Jüstrich, Eigentümer des Kosmetikunternehmens „Just“, dessen Hauptsitz sich in Walzenhausen befindet, bei der Eröffnung der Ausstellung.

„Ich wünschte mir, dass das ein bisschen früher geschehen wäre“, sagte Agnes Hirschi, die neben vielen Dokumenten auch einige persönliche Gegenstände aus dem früheren Besitz ihres Stiefvater gespendet hatte.

In der Ausstellung befinden sich neben einer Schreibmaschine und einem Schreibtisch auch ein Sofa in dem sich 5.000 gelbe Magen-David-Sterne befinden. Besucherinnen und Besucher können diese entnehmen, um darauf ihre Gedanken zu notieren, die anschließend an einer Wand befestigt werden, um auch andere zum Nachdenken anzuregen. „Die Rettungsaktion soll uns Vorbild in der heutigen Zeit sein und uns ermutigen, uns für die Mitmenschen einzusetzen“, so Walzenhausens Gemeindepräsident Michael Litscher.

Jozsef Czukor, Ungarns Botschafter in der Schweiz, erinnerte daran, dass in Budapest sowohl eine Straße als auch ein Universitätsraum nach Carl Lutz benannt wurden – und dass mehrere Denkmale an ihn erinnern. „Für uns ist die Arbeit von Carl Lutz, der zehntausende von Menschen gerettet hat ein Zeugnis für den höchsten zivilen Mut und die tiefste Menschlichkeit“, sagte Anita Winter, die Präsidentin der Gamaraal-Stiftung, die sich um Holocaust-Überlebende in der Schweiz kümmert. Im Rahmen der Holocaust-Education konzipierte sie die Ausstellung „Carl Lutz – Lebensretter aus Walzenhausen“, die derzeit im „Hohl-Haus“ gezeigt wird.

Obwohl es bislang als Pop-up Museum geführt wird, soll anhand der Besucherzahlen spätestens Ende 2025 entschieden werden, ob es zu einer dauerhaften Einrichtung ausgebaut wird. Kuratorin Anita Winter ist optimistisch. „Gerade heute“, verweist sie auf die Gegenwart, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wohin Antisemitismus führen kann, „der erneut auf erschreckende Weise aufflackert“.

Carl Lutz’ Heldentat leuchtet wie ein funkelnder Stern in der Dunkelheit. Sein unerschütterlicher Einsatz für Zivilcourage und Menschlichkeit ist ein Erbe, das in der Ausstellung lebendig wird und uns auch heute zum Handeln inspiriert.

Fotos:

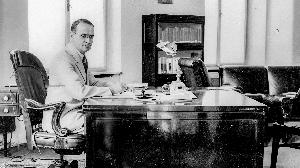

1. In seiner Funktion als Leiter der Abteilung „Fremde Interessen“ der Schweizer Gesandtschaft in Budapest waren Carl Lutz bis 1944 etwa 100 Mitarbeiter unterstellt. Seine Aufgabe, in Kriegszeiten zwischen 14 Nationen zu vermitteln, machte ihn seinerzeit zu einem der wichtigsten Schweizer Diplomaten in Ungarn.

© Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi

2. Menschenmenge vor dem „Glashaus“. In dem Gebäude, dass unter diplomatischen Schutz der Schweizer Gesandtschaft gestellt wurde, erhielten tausende Jüdinnen und Juden die Schutzbriefe. Oktober/November 1944 in Budapest.

© Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi

3. Der Schweizer Diplomat Carl Lutz ist ein leuchtendes Beispiel für Menschlichkeit, doch die Anerkennung seines Heimatlandes blieb zeit seines Lebens aus.

© Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi

4. Agnes Hirschi, Stieftochter von Carl Lutz und Präsidentin der Carl-Lutz-Gesellschaft während der Eröffnung des Museums. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für ein stärkere Anerkennung von Carl Lutz ein.

© Gamaraal Foundation

5. Ausstellungsobjekt: Das Sofa aus dem Privatbesitz von Carl Lutz ist mit gelben Sternen bestückt, die für die Besucher*innen bestimmt sind. Die darauf notierten -Gedanken werden dann an die Wand (Hintergrund) gepinnt.

© Gamaraal Foundation

6. Eröffnung des Pop-up Museums im Beisein von Carl Lutz Stieftochter Agnes Hirschi. (v.l.n.r.): Hansueli Jüstrich, Eigentümer der Just Schweiz AG; Ständeratspräsident Andrea Caroni; Michael Litscher, Gemeindepräsident Walzenhausen; Agnes Hirschi; S.E. József Czukor, Botschafter der Republik Ungarn; Anita Winter, Präsidentin der Gamaraal Foundation sowie Yves Noël Balmer, Landammann des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

© Gamaraal Foundation

Info:

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des JÜDISCHES EUROPA