Woody Allen: A Documentary

Lida Bach

Eine Errungenschaft strebe er an, die ihm all die Jahre entwischt sei, gesteht der schmächtige ältere Herr, dem Robert B. Weide durch die akkuraten Straßen New Yorks und die eigensinnigen Wege seines Lebens folgt: „Einen wirklich guten Film zu machen.“ Nein, der schüchterne Titelprotagonist der biografischen Kolportage hat nicht einen guten Film gemacht. Er hat Dutzende gemacht, als Drehbuchautor, Nebendarsteller und Hauptakteur, die meisten und jüngsten aus dem mehr als drei Jahrzehnte umspannenden Opus jedoch als Regisseur.

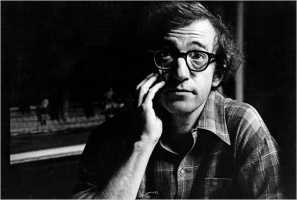

In diesem Metier reicht an seinen Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert nur der Hitchcocks, den der passionierte Jazzspieler und Cineast unter seinen Vorbildern nennt. Von dem Großmeister der Suspense hat er die proliferierende Kreativität und Selbstironie, von einem die schwarze Hornbrille, durch deren runde Gläser er seine kantige Perspektive findet. Neben der markanten Nase, der schmächtigen Statur und dem stets eine Spur trübsinnig wirkenden Gesichtsausdruck ist sie zu einem der Markenzeichen geworden, die Allen Konigsberg zu dem unvergesslichen und unverkennbaren Charakter machen, vor dem die Dokumentarkamera knickst: Woody Allen.

Ob seine Brille damals nur stilistisches statt optisches Hilfsmittel war und ob was von beidem sie heute ist, mag sich der Zuschauer fragen. Das von Weide mit flüchtiger Hand auf die Leinwand geworfene Künstlerporträt tut es nicht. „Dieser etwas zwergenhafte Mann kam auf die Bühne und begann zu reden.“, erinnert sich ein Wegbegleiter an Allens Reifung vom Gag-Lieferanten zum Stand-up Comedian. Dessen Humor entzog sich dem Publikum, bis der sarkastische Scharfsinn gebrochen wurde durch die ungelenke Skurrilität einer Bühnenpersönlichkeit, hinter die das chronologische Schaffensbild nie zu blicken vermag. Hat das Populär-Konstrukt das ursprüngliche Individuum aufgesaugt hat oder ist es schützende Deckung, aus der sich der trotz seiner filmischen Präsenz scheue Humorist nach von den Medien ausgeschlachteten Skandalen um sein Privatleben nicht hervorwagt?

Die ausführlichen Interviews von Freunden und Kollegen belassen alle intimeren Fragen ebenso im Vagen wie die willkürlich herausgepickt wirkenden Filmausschnitte die nach einem motivischem Kern jenseits des ironisierten Existentialismus. „Es ist nicht so leicht.“, sinniert ein junger Allen in einer der zahlreichen Archivaufnahmen und fügt hinzu: „Wäre es leicht, würde es nicht so viel Spaß machen.“ Die geistreiche Leichtigkeit, die den melancholischen Menschenkenner so originell machen wie seine zartbitteren Kinoklassiker, presst die unflexible Lebensvignette in eben jenes konventionell Erzählmuster, das der neurotische Großstadtphilosoph schlafwandlerisch umgeht, ohne die eigene Brillanz zu ahnen: „Das einzige, was mich von einem Genie trennt, bin ich.“

Oneline: Was Sie schon immer über Woody Allen wissen wollten und nie zu fragen wagten.