Eine Bremer Lokaltragödie in Theater, Film & Fernsehen

Eine Bremer Lokaltragödie in Theater, Film & FernsehenKlaus Jürgen Schmidt

Nienburg/Weser (Weltexpresso) . Vor 190 Jahren, am 21. April 1831, um 8 Uhr morgens starb in Bremen diese Frau. 35.000 Menschen sahen zu. Im Archiv findet sich diese Annonce einer Bremer Zeitung: „ Am Domshof Nr. 13 ist noch ein Zimmer für 24 Personen zur Ansicht der Hinrichtung zu vermieten.“ Es war das vorletzte Mal, dass auf dem Bremer Domshof ein Schafott errichtet wurde. Das letzte Mal stand dort,147 Jahre später, erneut ein Schafott, diesmal errichtet im Auftrag Radio Bremens. 1978 drehte Karl Fruchtmann den Fernsehfilm „Gesche Gottfried“ – die Giftmörderin dargestellt von Sabine Sinjen.

Ein paar Millionen dürften zugesehen haben, wie Fruchtmann – anders als der Theatermacher Rainer Werner Fassbinder – mit diesem Stück Bremer Lokalgeschichte umgegangen ist. Fassbinder hatte 1971 und 1972 zwei Auftragsarbeiten hingeschludert, ein Theaterstück in Bremen und einen Fernsehfilm für den Saarländischen Rundfunk, beide mit dem Titel „Bremer Freiheit“.

Burkhard Maurer, damals Dramaturg am Bremer Theater erinnerte sich für eine Dokumentensammlung: „Wie so oft geriet das Projekt dem Rainer Werner Fassbinder zwischen einige andere. Er kam in Zeitnot und zog sich mit dem geringsten Aufwand aus der Affäre.“ Fassbinder habe einfach die Materialzusammenstellung geplündert, Originaltexte aus den historischen Dokumenten als Dialogsätze verwendet. Maurer: „Dass er aber Gesche-Texte, die zeigen, wie sehr diese Frau ihrer Umgebung voraus war, Männern in den Mund legte, um zu zeigen, wie sehr Männer eine Frau unterdrücken, ist ein recht flüchtiges Verfahren.“

Burkhard Maurer, damals Dramaturg am Bremer Theater erinnerte sich für eine Dokumentensammlung: „Wie so oft geriet das Projekt dem Rainer Werner Fassbinder zwischen einige andere. Er kam in Zeitnot und zog sich mit dem geringsten Aufwand aus der Affäre.“ Fassbinder habe einfach die Materialzusammenstellung geplündert, Originaltexte aus den historischen Dokumenten als Dialogsätze verwendet. Maurer: „Dass er aber Gesche-Texte, die zeigen, wie sehr diese Frau ihrer Umgebung voraus war, Männern in den Mund legte, um zu zeigen, wie sehr Männer eine Frau unterdrücken, ist ein recht flüchtiges Verfahren.“(alle Fakten: Archiv der Akademie der Künste, Berlin, und der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen)

Die Geschichte der fünfzehnfachen Giftmörderin von Bremen wurde jedoch durch Fassbinders Arbeiten international bekannt, weniger durch die Sorgfalt, mit der Karl Fruchtmann arbeitete.

Allein die Ankündigung in der Lokalpresse, Fruchtmann werde vor dem Bremer Dom ein Schafott aufbauen und den Zuschauern werde der Anblick der Hinrichtung nicht erspart bleiben, provozierte einen Leserbrief, der ein Verbot des Films forderte: „Wäre es nicht die Aufgabe des Gesundheitssenators (da Gesundheit sich auch auf die Seele bezieht), diesen Film zu untersagen?“

Fruchtmann ergänzte daraufhin seine Überlegungen, warum er die Geschichte erzähle, im Presseheft um einen Absatz: „Der Gang der Gesche zum Schafott, aufgebaut vor dem Dom in Bremen, gehört zum Angreifendsten und Schrecklichsten, das ich gedreht habe. Nicht aus Freude am Schrecklichen. Sondern, weil es wieder an der Zeit zu sein scheint, auch in Filmen gegen die Todesstrafe anzugehen.“

Fruchtmann ergänzte daraufhin seine Überlegungen, warum er die Geschichte erzähle, im Presseheft um einen Absatz: „Der Gang der Gesche zum Schafott, aufgebaut vor dem Dom in Bremen, gehört zum Angreifendsten und Schrecklichsten, das ich gedreht habe. Nicht aus Freude am Schrecklichen. Sondern, weil es wieder an der Zeit zu sein scheint, auch in Filmen gegen die Todesstrafe anzugehen.“In einem Vorspruch zum Szenarium erklärte Fruchtmann, „was mit der Geschichte der Gesche erzählt werden soll“. Im Biedermeier, wo man sich abgeschirmt glaubte gegen alles Dunkle und Böse, waren Tränenrührseligkeit und Gefühllosigkeit eins. Die Geschichte Gesche Gottfrieds zeige, „wie eine Zeit, die die böse Wirklichkeit aus dem Leben verbannt, jemand so von der Wirklichkeit entfremdet, dass Morden für sie ganz unwirklich ist“. Die gelte vor allem für Frauen, da sie „keinen Weg zur Wirklichkeit finden können, wenn von ihnen verlangt wird, dass sie eine Rolle in einer Komödie der Unwirklichkeit spielen (und wenn sie wie hinter Glas leben, weil sie nie die 'Schallmauer' des Geschlechtlichen durchbrochen haben)“.

Fruchtmann heroisiert seine Protagonistin nicht, ganz im Gegenteil: An dem Fall lasse sich demonstrieren, dass „ein Mensch kleiner ist als seine Folgen“.

Der „Spuckstein“, ein unscheinbarer Basaltstein mit eingekerbtem Kreuz, der genau 18 Meter gegenüber dem Brautportal an der Nordseite des Bremer Doms in den Domshof eingepflastert ist, erinnert an das Ende von Gesche Gottfried. Hier soll das Schafott gestanden haben, auf dem sie bei der letzten öffentlichen Hinrichtung in Bremen enthauptet wurde. Eine andere Version besagt, dass der heruntergefallene Kopf der Giftmörderin an diese Stelle gerollt und schließlich liegen geblieben sein soll. 1931 ließ der Senat den Stein herausnehmen und ins Focke-Museum bringen, nachdem Reichsbannerleute das Kreuz zu einem Hakenkreuz verändert hatten. Später wurde der Stein abgeschliffen, mit einem neuen Kreuz versehen und wieder eingesetzt. Noch heute äußern manche Bremer und Touristen im Vorbeigehen ihre Abscheu vor den Morden mit Ausspucken auf diesen Stein. Bei Stadtführungen machen Bremens Gästeführer gerne Station am Spuckstein und erzählen am mutmaßlichen Ort der Enthauptung die „schaurige Geschichte der legendären Mörderin Gesche Gottfried, die fünfzehn Menschen mit Arsen vergiftete“.

Der „Spuckstein“, ein unscheinbarer Basaltstein mit eingekerbtem Kreuz, der genau 18 Meter gegenüber dem Brautportal an der Nordseite des Bremer Doms in den Domshof eingepflastert ist, erinnert an das Ende von Gesche Gottfried. Hier soll das Schafott gestanden haben, auf dem sie bei der letzten öffentlichen Hinrichtung in Bremen enthauptet wurde. Eine andere Version besagt, dass der heruntergefallene Kopf der Giftmörderin an diese Stelle gerollt und schließlich liegen geblieben sein soll. 1931 ließ der Senat den Stein herausnehmen und ins Focke-Museum bringen, nachdem Reichsbannerleute das Kreuz zu einem Hakenkreuz verändert hatten. Später wurde der Stein abgeschliffen, mit einem neuen Kreuz versehen und wieder eingesetzt. Noch heute äußern manche Bremer und Touristen im Vorbeigehen ihre Abscheu vor den Morden mit Ausspucken auf diesen Stein. Bei Stadtführungen machen Bremens Gästeführer gerne Station am Spuckstein und erzählen am mutmaßlichen Ort der Enthauptung die „schaurige Geschichte der legendären Mörderin Gesche Gottfried, die fünfzehn Menschen mit Arsen vergiftete“.Foto:

© wikipedia / Radio Bremen / Theater Bremen / KJS

Info:

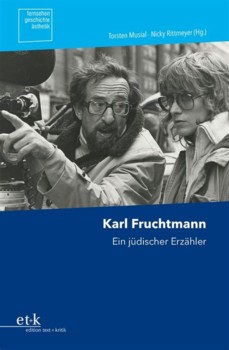

"Karl Fruchtmann: Ein jüdischer Erzähler (Fernsehen.Geschichte.Ästhetik)"

von Torsten Musial (Herausgeber), Nicky Rittmeyer (Herausgeber)

Taschenbuch mit DVD-Beilage "Kaddisch nach einem Lebenden"

edition text + kritik, München 2019, 240 Seiten, € 29

ISBN 978-3-86916-751-60

https://www.filmportal.de/nachrichten/publikation-ueber-den-autorenfilmer-karl-fruchtmann-erschienen

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesche_Gottfried

http://www.radiobridge.net/KJS%20Stories.html

© wikipedia / Radio Bremen / Theater Bremen / KJS

Info:

"Karl Fruchtmann: Ein jüdischer Erzähler (Fernsehen.Geschichte.Ästhetik)"

von Torsten Musial (Herausgeber), Nicky Rittmeyer (Herausgeber)

Taschenbuch mit DVD-Beilage "Kaddisch nach einem Lebenden"

edition text + kritik, München 2019, 240 Seiten, € 29

ISBN 978-3-86916-751-60

https://www.filmportal.de/nachrichten/publikation-ueber-den-autorenfilmer-karl-fruchtmann-erschienen

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesche_Gottfried

http://www.radiobridge.net/KJS%20Stories.html