Bund und Länder fördern langfristiges Akademieprojekt an Goethe-Universität und Friedrich-Schiller-Universität Jena mit 9,2 Millionen

Bund und Länder fördern langfristiges Akademieprojekt an Goethe-Universität und Friedrich-Schiller-Universität Jena mit 9,2 MillionenRoswitha Cousin

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Rund 40.000 Briefe sind aus der Korrespondenz von Martin Buber mit seinen Zeitgenossen erhalten, doch bislang sind sie kaum zugänglich. Eine Förderzusage von Bund und Ländern soll dies nun ändern: Mit fast 400.000 Euro jährlich wird ein Akademieprojekt finanziert zur Digitalisierung und Kommentierung des wertvollen Nachlasses.

Literatur, Kunst, Theologie – es gibt kaum einen Bereich des Geisteslebens, mit dessen Vertretern und Institutionen Martin Buber, einer der einflussreichsten Denker der jüngeren deutsch-jüdischen Geisteswelt, nicht im Austausch gewesen wäre. Mehr als 40.000 Briefe von ihm und an ihn sind überliefert – insbesondere im Nachlass des Philosophen in Jerusalem, aber auch verstreut in Archiven weltweit. Diesen Schatz für die Forschung zugänglich zu machen, das ist das Ziel des neuen Akademieprojekts, das Prof. Dr. Christian Wiese, Judaist und Inhaber der Martin-Buber-Professur an der Goethe-Universität, mit Mitteln von Bund und Land nun angehen kann. Alle Briefe sollen als Faksimile digitalisiert, ein Großteil auch transkribiert, übersetzt und kommentiert werden. Das Projekt ist auf 24 Jahre ausgelegt und wird mit 9,2 Millionen Euro hälftig vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert. Kooperationspartner sind Prof. Dr. Martin Leiner (Friedrich-Schiller-Universität Jena), Prof. Abigail Gilman (Boston University) und die National Library of Israel.

Literatur, Kunst, Theologie – es gibt kaum einen Bereich des Geisteslebens, mit dessen Vertretern und Institutionen Martin Buber, einer der einflussreichsten Denker der jüngeren deutsch-jüdischen Geisteswelt, nicht im Austausch gewesen wäre. Mehr als 40.000 Briefe von ihm und an ihn sind überliefert – insbesondere im Nachlass des Philosophen in Jerusalem, aber auch verstreut in Archiven weltweit. Diesen Schatz für die Forschung zugänglich zu machen, das ist das Ziel des neuen Akademieprojekts, das Prof. Dr. Christian Wiese, Judaist und Inhaber der Martin-Buber-Professur an der Goethe-Universität, mit Mitteln von Bund und Land nun angehen kann. Alle Briefe sollen als Faksimile digitalisiert, ein Großteil auch transkribiert, übersetzt und kommentiert werden. Das Projekt ist auf 24 Jahre ausgelegt und wird mit 9,2 Millionen Euro hälftig vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert. Kooperationspartner sind Prof. Dr. Martin Leiner (Friedrich-Schiller-Universität Jena), Prof. Abigail Gilman (Boston University) und die National Library of Israel.„Eine ganz wunderbare Nachricht“, freut sich Prof. Dr. Birgitta Wolff, Präsidentin der Goethe-Universität, über die Bewilligung. „Mit diesem Akademieprojekt setzt Christian Wiese Maßstäbe und legt die Saat für ein Werk, das in jeder Hinsicht in die Zeit passt“, so Wolff. Das Projekt sei ein wichtiger Beitrag zur Internationalisierung in den Digitalen Geisteswissenschaften. „Das ist schon etwas sehr Besonderes, so etwas gibt es in anderen Ländern nicht“, sagt Prof. Dr. Christian Wiese, der 2019 einen der letzten Bände der Werkausgabe der publizierten Schriften Martin Bubers abschließen konnte. Die Edition der Briefe eröffne zusätzliche Perspektiven auf Bubers Leben und Wirken und auf seine vielfältigen Interessen – aber auch auf das Geistesleben der Jahrzehnte zwischen dem Ersten Weltkrieg und Bubers Tod im Jahre 1965 insgesamt. „Wo, wenn nicht hier in Frankfurt, sollte ein solches Projekt seinen Platz haben?“, so Wiese.

„Die Korrespondenz Bubers, der in Heppenheim gelebt und in Frankfurt gelehrt hat, kann wichtige neue Erkenntnisse zur Geschichte des 20. Jahrhunderts beisteuern. Von der Haltung des Philosophen, der immer auf Dialog und Verständigung gesetzt hat, können wir gerade in unserer polarisierten Zeit viel lernen. Das Akademieprojekt von Christian Wiese ist auch deshalb ein herausragendes in der geisteswissenschaftlichen Forschungslandschaft in Hessen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt mitfördern können, und wünsche viel Erfolg“, sagt Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn.

„Die Korrespondenz Bubers, der in Heppenheim gelebt und in Frankfurt gelehrt hat, kann wichtige neue Erkenntnisse zur Geschichte des 20. Jahrhunderts beisteuern. Von der Haltung des Philosophen, der immer auf Dialog und Verständigung gesetzt hat, können wir gerade in unserer polarisierten Zeit viel lernen. Das Akademieprojekt von Christian Wiese ist auch deshalb ein herausragendes in der geisteswissenschaftlichen Forschungslandschaft in Hessen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt mitfördern können, und wünsche viel Erfolg“, sagt Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn.Martin Buber (1878-1965) war von 1924 bis 1933 – zunächst als Lehrbeauftragter, später als Honorarprofessor für jüdische Religionslehre und Ethik – an der Universität Frankfurt am Main tätig. Er legte die Professur 1933 nach der Machtübernahme Hitlers nieder, um einer Aberkennung zuvorzukommen. Danach wirkte er am Aufbau der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung bei der Reichsvertretung der Deutschen Juden mit, bis diese ihre Arbeit einstellen musste. Noch vor dem Novemberpogrom 1938 emigrierte Buber nach Israel. Zeitlebens stand Martin Buber in Kontakt mit Persönlichkeiten aus allen Bereichen des geistigen Lebens, darunter auch zahlreichen Literatinnen und Literaten wie Margarete Susman, Hermann Hesse, Arnold Zweig, Thomas Mann oder Franz Kafka. Dabei scheute er auch vor kontroversen Auseinandersetzungen nicht zurück. „Die Briefe sind ein faszinierender Spiegel der Zeit und zeigen das intellektuelle Netzwerk auf, in dem sich Buber bewegte“, sagt Christian Wiese. Etwa ein Viertel der Briefe stammten von Martin Buber, der Rest an ihn. Aber auch in ihnen spiegele sich die Persönlichkeit und das Denken Martin Bubers.

Im Projekt sollen nun in mehrjährigen thematischen Einheiten die Briefe, die sich vor allem in Europa, Israel und in den USA befinden, gebündelt erfasst und in enger Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz digital zugänglich gemacht werden. Je nach Inhalt werden Transkripte und – wo notwendig – Übersetzungen aus dem Hebräischen sowie Kommentare hinzugefügt. Drei Editorenstellen sind im Akademieprojekt vorgesehen sowie ein Promotionsstipendium. Jährliche Konferenzen sind ebenso geplant wie eine intensive Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern in Israel und den USA. Die Stellen sollen nun zeitnah ausgeschrieben werden, so dass die Arbeit im Frühjahr beginnen kann.

„Martin Buber und sein Werk sind heute aktueller denn je“, ist Prof. Wiese überzeugt. „Er ist einer der wichtigsten Dialogdenker des 20. Jahrhunderts, seine Texte sind relevant, wo immer es um den interkulturellen oder interreligiösen Dialog geht, zugleich besitzen sie eine große Bedeutung für Fragen der politischen Ethik.“

Foto:

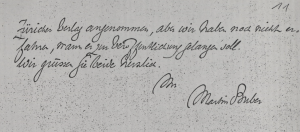

Schluß des Briefes an Hermann Hesse, der im Text vollständig abgedruckt wird. Der Brief wurde am 16. September 1945 verfasst, am Tag nach Yom Kippur, und ist der erste Brief, den der Philosoph nach dem Krieg und der Shoah aus Jerusalem nach Deutschland sandte

© universität-frankfurt.de