Ketzerische Gedanken zum Advent, III

Ketzerische Gedanken zum Advent, IIIKlaus Philipp Mertens

Frankfurt am Main (Weltexpresso) – Als Erstes stirbt die Hoffnung auf eine bessere Welt. Auch an einem von Corona bedrängten Konsum-Weihnachtsfest.

Denn der menschliche Hedonismus widersteht anscheinend auch einer Pandemie. So wie er sich zu fast allen Zeiten der Vernunft und der Solidarität versagt hat. Nicht zuletzt im Groß- und Kleingedruckten der Christenheit.

Am Ende des vierten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung findet eine Entwicklung ihren Abschluss, die schon in den frühchristlichen Gemeinden begonnen und sich zu einem heftigen Streit ausgewachsen hatte: Jesus wird zum verkündigten Christus, bleibt nicht der erhoffte weltliche und geistliche Erlöser, sondern wird „vergottet“. Diese inhaltliche Wende bedeutet faktisch einen Bruch mit dem jüdischen Kontext, in den die Evangelien des Markus, Matthäus und Lukas Jesus gestellt sehen. Nämlich als einen Prediger, der im Geist der alttestamentlichen Propheten die Menschen zur Umkehr aufruft, zur Rückbesinnung auf die entscheidenden Forderungen und Verheißungen der Hebräischen Bibel. Stattdessen gewinnt das von altgriechischer Mythologie geprägte Johannes-Evangelium einen entscheidenden Einfluss. Dieser Wandel findet seinen sichtbaren Ausdruck im Glaubensbekenntnis von Nicaea (325 n.Chr.), das 56 Jahre später auf der Synode von Konstantinopel (381 n.Chr.) bestätigt und ergänzt wird. Die Theologie bezeichnet es deswegen als „Nicaeno-Konstantinopolitanum“.

Der Streit, der eigentlich nicht beigelegt, sondern letztlich durch obrigkeitliche Einflussnahmen entschieden wurde, entstand vor allem über die Frage, ob Christus wahrer Mensch oder wahrer Gott gewesen war. Die eine Richtung, vertreten durch Arius von Alexandrien, wollte neben der göttlichen auch die menschliche Wesenheit des Nazareners betonen. Er sei als Mensch geboren worden, habe in der Taufe durch Johannes die Berufung Gottes empfangen und sei am Kreuz als leidender Mensch gestorben. Arius und seine Gefolgsleute ordneten Christus vor allem der irdischen Welt zu. Er habe sich „selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch empfunden“ (Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 7). Und er sei zu freien Entscheidungen in der Lage gewesen, habe nicht von vornherein den Opfertod gesucht, sondern sein Schicksal in die Hände des allmächtigen Gottes gelegt.

Die andere Richtung wurde von Athanasius angeführt, der ebenfalls in Alexandrien lebte. Sie forderte das eindeutige Bekenntnis, dass sich in Christus Gott selbst offenbart und die Gestalt eines Menschen angenommen habe. Die Athanasianer verstanden Christus als präexistentes göttliches Wesen, unerschaffen, ohne einen Anfang und ohne ein Ende zu haben, wesensgleich mit Gott.

Gemeinsam ist beiden Bekenntnissen die Auffassung, dass zwischen der göttlichen Welt und der geschaffenen irdischen Welt ein unüberbrückbarer Abgrund klaffe. Gottes Welt sei das Jenseits, die von Gott geschaffene irdische Welt des Menschen das Diesseits. Athanasius und seine Anhänger hingegen wiesen Christus ausschließlich der göttlichen Sphäre zu, denn in ihr sei Gott allein wirksam.

Das Modell dieser Gedankenkette – Austritt aus der Ewigkeit, Eintritt in das Diesseits der Menschen, Erlösung der Sterblichen durch ein Blutopfer, Rückkehr in die Ewigkeit – ist nicht christlichen Ursprungs. In der im antiken Griechenland weit verbreiteten Gnosis, einer Mischung aus philosophischen und religiösen Vorstellungen, wird ein ähnlicher Weg zur Erlösung beschrieben. Der Logos, das ewige Wort Gottes, senkt vom Himmel auf die Erde herab, wird körperlich und erleidet das Schicksal eines Menschen, stirbt, überwindet den Tod und kehrt zurück in die Ewigkeit.

Es war typisch für Religionen der damaligen Zeit, dass sie dem Menschen die Erlösung von irdischer Mühsal versprachen, in dem sie den Sterblichen einen Aufstieg zu den Unsterblichen, zu den Göttern, in Aussicht stellten.

In der Person von Kaiser Theodosius I (345 – 397), der in Konstantinopel (Byzanz) Herrscher des Römischen Reichs war (das nach seinem Tod in ein Weströmisches und ein Oströmisches Reich geteilt wurde, ohne die Zusammengehörigkeit aufzugeben), weist das christliche Cäsarentum einen Vertreter auf, der sich bereits in der Stellung des von „Gott begnadeten“ Weltherrschers gefällt. Ihm kommenden die auf Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zugespitzten Formeln des Glaubensbekenntnisses gelegen, weil nun auch die politische Struktur des Imperium Romanum zur absoluten Alleinherrschaft des Kaisers drängt. Der Titel „Kyrios“ ist zugleich der gebräuchliche Titel für den irdischen Cäsar. Politisches Gedankengut und religiöse Terminologie verschmelzen miteinander im beginnenden Byzantinischen Reich, dessen sakrale Hauptstadt Rom bleibt. Deswegen folgt Theodosius den theologischen Entscheidungen der west-römischen Kirche. Bereits ein Jahr vor dem Konzil von Konstantinopel wird der Bischof von Rom durch ein kaiserliches Dekret zum alleinigen Hüter des Glaubens bestimmt. Somit ordnet er den richtigen Glauben an (die Orthodoxie) und setzt ihn, unterstützt von der weltlichen Herrschaft, gegebenenfalls mit Gewalt durch.

Bereits unmittelbar nach dem Konzil von Nicaea wurde über Arius und seine Gesinnungsgenossen eine Bannbulle verhängt. Sie bestimmte, dass Arius öffentlich zu ächten sei und seine Anhänger als Ketzer (Porphyrianer) zu gelten hätten. Ihre Schriften seien öffentlich zu verbrennen, damit „die Fäulnis der Lehre des Arius gänzlich ausgelöscht werde und nicht einmal mehr eine Erinnerung an sie bleibe“. Und weiter heißt es: Wer sich weigert, die Schriften auszuliefern: dessen Strafe sei der Tod.“ Alles andere sei dem Jenseits vorbehalten, vor allem die Gnade, auf welche der Sünder nach seinem Tod rechnen dürfe: „Gott möge euch behüten.“

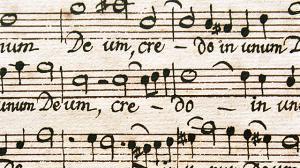

Durch diese religiöse Praxis, von weltlichen Mächten verordnet, erstarrt das Glaubensbekenntnis zu einem Gebilde mit entleerten Formeln. Es wird in den folgenden Jahrhunderten lediglich noch rezitiert, gesungen oder von Priestern deklamatorisch beschworen. Wer es in die alltägliche Praxis umsetzen und Nächstenliebe praktizieren will, muss häufig am eigenen Leib erfahren, was die Herrscher von Gottes Gnaden unter Ketzerei verstehen. Selbst Johann Sebastian Bachs h-moll-Messe kann vor dem Hintergrund der vielen Widrigkeiten kein Trost sein. „Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht erschaffen“ mögen ein ästhetischer Genuss sein. Aber Ästhetik ist kein Kriterium für die Wahrheit, wie nicht zuletzt der christliche Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard nachgewiesen hat. Jesus, ob er tatsächlich gelebt oder als Idee von Humanität und Nächstenliebe verkündigt wurde, stirbt jeden Tag am Christentum. Dagegen helfen kein Christfest, kein Weihnachtsbaum und keine Mitternachtsmesse.

Foto:

Notenblatt mit Auszug aus Bachs h-moll-Messe

© BR