Warum gerade der 27. Januar?

Warum gerade der 27. Januar?Kurt Nelhiebel

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - WELTEXPRESSO hat über die Jahre weit über 600 Artikel zu diesem furchtbaren Menschheitsverbrechen der KZs am Beispiel von Auschwitz veröffentlicht. Einen großen Anteil daran hatte unser verehrter Autor Kurt Nelhiebel, der mit 97 Jahren im November verstarb. Auschwitz zu gedenken, wird für uns immer bedeuten, auch seiner zu gedenken, der als junger Journalist die vom Hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer initiierten Auschwitzprozesse beobachtete und seine Eindrücke für eine Wiener Zeitung niederschrieb. Geben Sie seinen Namen und Auschwitz in die Suchfunktion von WELTEXPRESSO ein und Sie haben zu tun. Wir alle wissen, daß die Befreiung des KZ Ausschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 in diesen 80 Jahren zunehmend das Synonym für alle KZs und alle von den Nazis verübten Menschheitsverbrechen geworden ist. Lesen Sie dazu Kurt Nelhiebel in der folgenden vierteiligen Serie. Die Redaktion

Kategorie: Zeitgeschehen Veröffentlicht: 27. Januar 2020

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 1/4

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 1/4

Kurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) - Redaktionelle Anmerkung: Am 27. Januar jährt sich zum 75. Male die Befreiung der letzten noch lebenden Insassen des deutschen Vernichtungslager Auschwitz durch die sowjetische Armee. Nicht von ungefähr hat Bundespräsident Roman Herzog diesen Tag 1996 mit Zustimmung aller Parteien zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Auschwitz ist der Inbegriff allen Schreckens, den die Welt mit dem Naziregime verbindet. Unser Mitarbeiter Kurt Nelhiebel, der zu den wenigen noch lebenden Zeitzeugen gehört, die eigene Erinnerungen an dieses Regime haben, schildert im Folgenden, was ihn im Zusammenhang mit Auschwitz bewegt. Wer sich ein Bild vom Ausmaß des Verbrechens machen will, das in Auschwitz begangen worden ist, der möge sich daran erinnern, dass 2004 bei der Tsunami-Katastrophe in Ostasien mehr als 200 000 Menschen dem blinden Wüten der Naturgewalt zum Opfer gefallen sind. In Auschwitz wurden fünfmal soviel Menschen ermordet. Einige Beteiligte an dem beispiellosen Verbrechen mussten sich Anfang der 1960er Jahre in Frankfurt am Main vor Gericht verantworten. Ich habe den Prozess als Journalist miterlebt.

Wer sich ein Bild vom Ausmaß des Verbrechens machen will, das in Auschwitz begangen worden ist, der möge sich daran erinnern, dass 2004 bei der Tsunami-Katastrophe in Ostasien mehr als 200 000 Menschen dem blinden Wüten der Naturgewalt zum Opfer gefallen sind. In Auschwitz wurden fünfmal soviel Menschen ermordet. Einige Beteiligte an dem beispiellosen Verbrechen mussten sich Anfang der 1960er Jahre in Frankfurt am Main vor Gericht verantworten. Ich habe den Prozess als Journalist miterlebt.

Wie es zu dem Massenmord kommen konnte, wissen heute die Wenigsten. Auch damals bekämpften Rechtsextremisten den demokratischen Rechtsstaat zunächst nur mit Worten. Zielscheibe waren Juden, Marxisten und Intellektuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und bürgerlich-liberale Politiker, die als undeutsch und national unzuverlässig hingestellt wurden. Wer sich mit den Anfängen der Naziherrschaft vertraut macht, wird die Warnzeichen für neues Unheil rechtzeitig erkennen. Wer weiß, was in Auschwitz geschah, ist für immer gefeit gegen alles, was auch nur im Entferntesten mit Nazi-Ungeist zu tun hat. Ohne Erinnerung an das Böse, so Bundespräsident Roman Herzog 1996, gibt es weder die Überwindung des Bösen, noch Lehren für die Zukunft. Dass Angehörige eines Kulturvolkes in der Mitte Europas regelrechte Todesfabriken errichteten, Schlachthäuser für Menschen, darüber werden noch in hundert Jahren Menschen in aller Welt grübeln. Manche sagen, Verbrechen habe es auch anderswo gegeben. Das stimmt, aber niemals und nirgendwo sonst wurden völlig schuldlose Menschen so systematisch und mit industrieller Perfektion getötet wie in Auschwitz und einer Reihe anderer Vernichtungsstätten, nirgendwo sonst wurden den Ermordeten die Goldzähne ausgerissen und zur Devisenbeschaffung eingeschmolzen, nirgendwo sonst wurden die Haare der Opfer als Material zur Filzstiefeln verwendet. Lange Zeit wurde Auschwitz in den endlosen Weiten des Ostens vermutet, und nicht wenige entschuldigten ihr Unwissen mitunter gerade damit. Tatsächlich lag Auschwitz nur 40 Kilometer hinter der alten deutschen Grenze, aber einer der akademisch gebildeten Mörder fühlte sich dort - wie er nach Hause schrieb - am anus mundi, am Arsch der Welt.

Manche sagen, Verbrechen habe es auch anderswo gegeben. Das stimmt, aber niemals und nirgendwo sonst wurden völlig schuldlose Menschen so systematisch und mit industrieller Perfektion getötet wie in Auschwitz und einer Reihe anderer Vernichtungsstätten, nirgendwo sonst wurden den Ermordeten die Goldzähne ausgerissen und zur Devisenbeschaffung eingeschmolzen, nirgendwo sonst wurden die Haare der Opfer als Material zur Filzstiefeln verwendet. Lange Zeit wurde Auschwitz in den endlosen Weiten des Ostens vermutet, und nicht wenige entschuldigten ihr Unwissen mitunter gerade damit. Tatsächlich lag Auschwitz nur 40 Kilometer hinter der alten deutschen Grenze, aber einer der akademisch gebildeten Mörder fühlte sich dort - wie er nach Hause schrieb - am anus mundi, am Arsch der Welt.

Wie Schlachtvieh wurden die Opfer in Güterwagen aus allen besetzten Ländern Europas in die Todeslager transportiert. Noch auf der Bahnrampe rissen SS-Angehörige die Familien auseinander gerissen. Der arbeitsfähige Vater und der Bruder mussten nach rechts, die Mutter mit dem Kleinkind auf dem Arm und die Oma nach links. Sie wurden auf direktem Weg in den Tod geschickt. Vor den Gaskammern mussten sie sich - angeblich zum Duschen - nackt ausziehen. Eng aneinander gedrängt starben sie an den giftigen Dämpfen eines Mittels zur Schädlingsbekämpfung. Zyklon B hieß das Blausäurepräparat.

Die für arbeitsfähig gehaltenen Ankömmlinge vermietete die SS an deutsche Firmen, die Auschwitz in Erwartung billiger Arbeitskräfte als Standort für neue Produktionsstätten ausgewählt hatten. Die Opfer selbst bekamen keinen Lohn. Nutznießer waren namhafte Unternehmen wie Krupp und der Chemiekonzern IG Farben. Wenn die Kräfte der Arbeitssklaven versiegten, wenn sie arbeitsunfähig wurden, kamen auch sie in eine der Gaskammern oder wurden mit einer giftigen Phenolspritze durch einen Stich direkt ins Herz getötet. Einer dieser „Phenolspezialisten” saß während des Auschwitzprozesses nur wenige Meter von mir entfernt. Nichts in seinem Gesicht ließ etwas von seiner grauenvollen Vergangenheit erkennen.

Die planmäßige Ermordung von Millionen Menschen war nicht - wie manche meinen - kriegsbedingt, sondern das Ergebnis des Rassenwahns. Angst vor zuviel Juden in Deutschland brauchte niemand zu haben. Ihr Anteil an der deutschen Bevölkerung betrug nur ein Prozent. Dennoch behaupteten die Nationalsozialisten, an allem Unheil seien die Juden schuld. Ihr Blut sei verdorben und dürfe sich niemals mit dem Blut von Nichtjuden vermischen. Intime Beziehungen eines Juden zu einer nichtjüdischen Frau wurden mit dem Tode bestraft.

Bevor die Nazis daran gingen, die Juden aus der menschlichen Gemeinschaft auszuschließen, unterdrückten sie brutal ihre politischen Gegner. Als erste kamen Kommunisten und Sozialdemoraten an die Reihe. Dann wurden Gewerkschafter, liberale Politiker und Intellektuelle in Konzentrationslager und Gefängnisse gesperrt. Konservative Politiker, die nicht mit den Wölfen heulten, blieben gleichfalls nicht verschont. Aufrechte Priester mussten sterben, weil sie Gott mehr gehorchten als den Machthabern des so genannten Dritten Reiches. Neben Juden, Sinti und Roma und anderen starben auch viele politische Gegner Hitlers in Auschwitz.

Fotos:

©Redaktion

Die bleibende Gefahr

Kategorie: Zeitgeschehen Veröffentlicht: 27. Januar 2020

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 2/4

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 2/4

Kurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) - Auschwitz, das war nicht nur der fabrikmäßige Massenmord in den Gaskammern, sondern das waren auch die Todesschüsse an der Schwarzen Wand, die Morde mit der Phenolspritze, die medizinischen Versuche an Kindern, die Stehzellen, in denen man die Opfer qualvoll verdursten und verhungern ließ. Die Beteiligten an diesen Verbrechen mordeten nicht auf Befehl, sie befanden sich nicht in einem Befehlsnotstand, sie handelten nicht aus Angst vor Bestrafung, sondern waren mit allem einverstanden. In ihrem eigenen Hass auf Juden und Kommunisten stimmten sie völlig mit der Naziführung überein.

Wer nicht mitmachen wollte, konnte sich ohne disziplinarische Folgen wegmelden. Das ist durch Dokumente belegt und Zeugen im Auschwitzprozess haben das bestätigt. Dieses freiwillige Mittun ist das eigentlich Unfassbare. Hier schlummert eine bleibende Gefahr für die Zukunft: Die meisten Menschen haben ein kurzes Gedächtnis, sie lassen sich manipulieren, im Zeitalter der elektronischen Massenmedien leichter denn je.

Es hat lange gedauert, bis einige Beteiligte an den Auschwitz-Verbrechen 1963 in Frankfurt am Main vor Gericht gestellt wurden. Ohne den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer wäre das vermutlich niemals geschehen. Ich war als Journalist dabei, als die Überlebenden der Todesfabrik in den Zeugenstand traten und im Beisein ihrer Peiniger zu Protokoll gaben, was in Auschwitz geschah. Auf der Anklagebank sah ich Männer mit Durchschnittsgesichtern, keine Monster mit blutunterlaufenen Augen. Kaufleute waren darunter, Handwerker, Apotheker und Zahnärzte. Aber sie verkörperten ein Grauen, das mich bis in den Schlaf hinein verfolgte.

Als die Verhandlung begann, war ich Mitte dreißig. Über die Todesfabrik im besetzten Polen hatte ich schon einiges gelesen. Dennoch erlebte ich den Prozess wie einen Alptraum. Quälend war jedes Mal auch die Rückkehr in den Alltag. Musste das Leben nicht stillstehen angesichts des Grauens, das eben noch im Gerichtssaal auf mich eingestürmt war? Aber draußen nahm alles seinen gewohnten Gang. Geschäftig wie immer eilten die Menschen hin und her und ihre unbeteiligten Gesichter wirkten auf mich wie Masken aus einer anderen Welt. In den Prozessberichten erfüllte ich meine Chronistenpflicht nach bestem Wissen und Gewissen. Ein neutraler Beobachter war ich nicht. Wenn mir jemand wegen meiner Parteinahme für die Opfer mangelnde Objektivität vorwirft, dann ehrt mich das. Über den Tag der Urteilsverkündung schrieb ich:

„Der 19. August des Jahres 1965 war ein Tag wie jeder andere auch. Durch die Stadt wälzte sich der Verkehr, auf den Gehsteigen hasten die Menschen zur Arbeit, auf dem Schulhof nebenan lärmten Kinder. Die Angeklagten wurden hereingeführt, als erster wie immer der hinkende frühere Arrestverwalter im Todesblock 11, Bruno Schlage. Der ehemalige Gestapomann Wilhelm Boger, der „schwarze Tod” von Auschwitz, trug wie immer den Anflug eines Lächelns im harten Gesicht. Mit brüchiger Stimme, der man die nervliche Belastung anmerkt, verlas der Gerichtsvorsitzende Hofmeyer das Strafmaß für die 20 Angeklagten: Sechsmal lebenslanges Zuchthaus, elfmal begrenzte Freiheitsstrafen zwischen 3 und 14 Jahren und dreimal Freispruch - das ist in dürren Worten die Bilanz dieses Prozesses.

In der Urteilsbegründung setzte sich der Vorsitzende mit dem Einwand auseinander, dass hier nur die „kleinen Leute” vor Gericht gestanden hätten. Aber auch diese „kleinen Leute” seien damals gebraucht worden, um den Plan zur fabrikmäßigen Vernichtung von Menschen auszuführen. Sie seien so nötig gewesen wie die Großen, die alles eingeleitet und vom Schreibtisch aus kontrolliert hätten. Den Angeklagten warf er vor, nichts zur Erforschung der Wahrheit beigetragen, sondern geschwiegen und zum Teil die Unwahrheit gesagt zu haben.

Bis auf zwei Ausnahmen verloren die Angeklagten kein Wort des Bedauerns für die Opfer. Die meisten zeigten nur Mitleid mit sich selbst. Das größte Verfahren der deutschen Justizgeschichte erstreckte sich über 20 Monate und 183 Verhandlungstage. 356 Zeugen traten vor das Gericht, die Hälfte von ihnen aus Deutschland, die anderen aus weiteren 17 Ländern. Die schriftlichen Unterlagen über das Prozessgeschehen füllen 100 Aktenbände mit insgesamt 18 000 Seiten.

Das Echo ist unterschiedlich ausgefallen. Es gab scharfe Kritik und zustimmende Äußerungen: den einen waren die Strafen zu gering, andere hielten sie für gerecht. Selbst wenn alle Angeklagten die höchste damals denkbare Strafe bekommen hätten, bliebe Auschwitz letztlich ungesühnt. Es gibt keine Strafe, die dem Unfasslichen gerecht werden könnte. Die nachfolgenden Generationen können nur eines tun: durch ihr klares Nein gegenüber allen Versuchen, das Geschehene zu bagatellisieren oder zu relativieren, den Opfern ihren Respekt zu erweisen. Damit schützen sie sich selbst vor einem wie auch immer gearteten Rückfall in die Unmenschlichkeit.

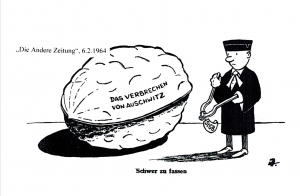

Foto:

© Karikatur des Verfassers, 1964 für DIE ANDERE ZEITUNG

Gegen das Vergessen

Kategorie: Zeitgeschehen Veröffentlicht: 27. Januar 2020

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 3/4

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes, 3/4

Kurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) - Seit der Verkündung des Urteils im Auschwitz-Prozess sind mehr als fünfzig Jahre vergangen. Wie verhielt es sich in dieser Zeit mit dem Interesse an Auschwitz? Als mir vor Jahren die Idee kam, meine Berichte vom Auschwitzprozess als Buch der Jugend von heute zugänglich zu machen, ahnte ich nichts von den Schwierigkeiten, mit denen ich zu tun bekommen sollte.

Sechs Jahre dauerte meine Suche nach einem Verlag. Dabei machte ich die Erfahrung, dass alle gern von der Notwendigkeit des Erinnerns reden, aber ungern in diese Notwendigkeit investieren. Schließlich griff der PapyRossa Verlag in Köln die Idee auf. Umgesetzt werden konnte sie, weil die Bundeszentrale für politische Bildung das Projekt unterstützte.

Der Kampf gegen das Vergessen war stets mühsam. Mitte der siebziger Jahre, als die Wiederverwendung alter Nazis kein Thema mehr war, wohl aber die Jagd auf Kommunisten und so genannte Radikale im öffentlichen Dienst, zu jener Zeit arbeitete ich als Redakteur und Kommentator bei einer als liberal geltenden deutschen Rundfunkanstalt. Zum 30. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch sowjetische Truppen bot ich dem zuständigen Kollegen einen Fünf-Minuten-Beitrag an. Der war von dem Thema wenig erbaut. Mit diesen alten Geschichten müsse doch endlich mal Schluss sein, meinte er. Nach einer kurzen Diskussion wurde der Beitrag dann doch gesendet.

Seit 1996 wird der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz offiziell als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Es genügt aber nicht, einmal im Jahr die Vergangenheit als Mahnung für die Zukunft zu beschwören. Einer der wenigen, der frühzeitig vor einem Rückfall in frühere Denkweisen gewarnt hat, war der Initiator des Auschwitzprozesses, der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer. Er hat eindringlich geschildert, wie es dazu kommen konnte, dass die erste deutsche Republik in den gewalttätigen Rechtsextremismus der Nationalsozialisten abgerutscht ist. Seine Analyse ist aktueller denn je:

„Statt einer ‘Bewältigung der Vergangenheit’, die auch damals notwendig war und die einen harten Willen zur Wahrheit erforderte, zog man den Betrug und Selbstbetrug eines angeblichen Dolchstoßes vor und suchte krampfhaft nach Sündenböcken. Man fand sie bald in ‘Marxisten’, bald in Juden. Jeder Sündenbockmechanismus erwächst aus Charakterschwäche; er ist ein infantiler Zug und alles andere als eine männliche Reaktion. Je schwächer die Leute sind und je mehr sie von Minderwertigkeitskomplexen geplagt werden, desto mehr rufen sie nach Härte und desto gewalttätiger und brutaler treten sie auf, um ihr eigenes Ungenügen und das Fiasko ihres Daseins zu verbergen. Die Kraftmeierei des Nazismus, sein Geschrei, seine Demonstrationen, seine Verbrechen, waren die Maske von neidischen Schwächlingen.”

Dieser Sündenbockmechanismus hat die Nazizeit überlebt. Als Ende der siebziger Jahre Hakenkreuz-Schmierereien wieder einmal für peinliches Aufsehen sorgten, machte der CSU-Vorsitzende Strauß kommunistische Geheimdienste für die Schändung jüdischer Friedhöfe verantwortlich. Das rechtslastige „Deutschland-Magazin” behauptete, der „angebliche Neonazismus sei in Wahrheit eine Waffe Moskaus”. Das war ein bequemer Weg, die Krankheit am eigenen Leibe zu leugnen und sich der Auseinandersetzung mit den wahren Ursachen zu entziehen.

Inzwischen gibt es keine DDR und keine Sowjetunion mehr, aber noch immer werden Hakenkreuze auf Grabsteine geschmiert und jüdische Einrichtungen angegriffen. Als die rechtradikale NPD vor Jahren zu einer Demonstration gegen den Bau einer Synagoge in Bochum aufrief und die örtliche Polizeibehörde den provozierenden Aufmarsch verbot, machte das Bundesverfassungsgericht den Unbelehrbaren den Weg frei. Das Recht der Neonazis zu demonstrieren wurde höher bewertet als das Recht der Überlebenden des Holocaust, vor der Verhöhnung der Opfer des Naziterrors geschützt zu werden. (Beschluss des Ersten Senats vom 23. Juni 2004, Aktenzeichen 1 BvQ 19 / 04).

Nicht von ungefähr, so scheint es, verlangte zu Beginn des neuen Jahrtausends der damalige Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, beim Kampf gegen die Neonazis, nicht bestimmte Entwicklungen in der Mitte der Gesellschaft aus dem Blickfeld zu verlieren; dort gebe es immer noch hartnäckige Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft und anderer Religion.

Schluss folgt

Fotos:

Kurt Nelhiebel 1964 zur Zeit des Auschwitz-Prozesses und als ältester Teilnehmer der Lesung des Dramas „Die Ermittlung“ von Peter Weiss 2016 im Plenarsaal der Bremischen Bürgerschaft

Die Verharmlosung von Auschwitz

Kategorie: Zeitgeschehen Veröffentlicht: 27. Januar 2020

Kurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) - Die Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft und anderer Religion sind das Ergebnis der jahrzehntelangen Verharmlosung rechtextremistischer Bestrebungen. Allzu gern wird vergessen, dass während des Kalten Krieges nicht die Bekämpfung des Neonazismus im Vordergrund stand, sondern die Bekämpfung der Kommunisten und all derer, die dafür gehalten wurden. Nur so konnte es dazu kommen, dass zwei Monate nach dem Beginn des Auschwitzprozesses der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke einem der Mitschuldigen an der Ausbeutung von Auschwitzhäftlingen das Bundesverdienstkreuz verlieh.

Geehrt wurde auf Vorschlag des Bundesverbandes der deutschen Industrie der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Ruhrchemie AG Oberhausen, Dr. Heinrich Bütefisch, ehemals leitender Angestellter des IG Farbenkonzerns und von einem alliierten Gericht nach Kriegsende als Beteiligter an der Ausbeutung von Auschwitzhäftlingen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die Beteiligten an dem Ordensskandal hatten davon angeblich keine Ahnung. Als Bütefisch sein Verdienstkreuz nach dem Anruf einer Schweizer jüdischen Zeitung zurückgeben musste, wurde die peinliche Angelegenheit schnell unter den Teppich gekehrt.

Weshalb musste er ausgerechnet den Mitverfasser eines juristischen Kommentars zu den Rassegesetzen der Nazis, Dr. Hans Globke, als engsten Berater und Staatssekretär im Kanzleramt beschäftigen, ihn, der diesen Kommentar später selbst als „entsetzlich und abstoßend” bezeichnet hat. Musste da nicht der Eindruck aufkommen, dass es mit der Judenverfolgung wohl nicht so schlimm gewesen sein konnte, wenn einem solchen Mann dieses wichtige Amt anvertraut wurde? (Hermann Greive, Geschichte des modernen Antisemitismus in Deutschland, 1983, S. 173.) Heute würde man sagen: Eine schlimmere Verharmlosung des Ungeistes der Nazizeit konnte es gar nicht geben.

Zyniker sagen, Globkes Tätigkeit als Staatssekretär im Bundeskanzleramt habe der Demokratie nicht geschadet. Schließlich hätten sich doch alle vom Ungeist des Nationalsozialismus distanziert. In der Tat hat es an solchen Bekundungen nicht gemangelt. Immer wird versichert, die Bekämpfung des Neonazismus und Rechtsextremismus gehöre, so wie die Bekämpfung des Linksextremismus, zu den entscheidenden Lehren der Vergangenheit. In Wirklichkeit beschäftigten sich die Strafverfolgungsbehörden all die Jahre hauptsächlich mit den Linken. Resigniert bemerkte Fritz Bauer nach dem Auschwitz-Prozess, die von ihm angestrebte Aufklärung habe nicht stattgefunden. Die „unbußfertige Verschwörung des allgemeinen Nichtwissens”, die er bei den Angeklagten beobachte hatte, beschränkte sich nach seiner tiefen Überzeugung nicht auf den Kreis der unmittelbar an den NS-Verbrechen Beteiligten; er hielt sie für ein verbreitetes Phänomen, das einherging mit Versuchen, die Naziverbrechen zu relativieren.

1983 appellierte der CDU-Politiker Alfred Dregger an die Deutschen, aus dem Schatten Hitlers herauszutreten und normal zu werden. 1986 fragte der Historiker Ernst Nolte, ob der „Archipel Gulag”, also das Verbannungssystem unter Stalin, nicht „ursprünglicher als Auschwitz” gewesen sei. 1998 wandte sich der Schriftsteller Martin Walser unter dem Beifall der deutschen Crème de la Crème dagegen, Auschwitz als „Moralkeule“ zu benuten. Im Jahr darauf rechtfertigte der grüne Außenminister Joschka Fischer die deutsche Teilnahme am völkerrechtswidrigen Luftkrieg gegen Jugoslawien mit dem Satz, er habe nicht nur „Nie wieder Krieg”, sondern auch „Nie wieder Auschwitz” gelernt, so als hätten auf dem Balkan Gaskammern und Verbrennungsöfen verhindert werden müssen.

2006 bezeichnete Joachim Gauck den Massenmord an den Juden als rational einzuordnendes Phänomen der modernen Zivilisation und stellte ihn in eine Reihe mit Stalins Gulag und dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima durch die USA im Zweiten Weltkrieg. Sechs Jahre danach wurde dieser Mann zum Bundespräsidenten gewählt. Am 70. Jahrestag der Beifreiung von Auschwitz meinte er, es gebe keine deutsche Identität ohne Auschwitz, aber am 70. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus sagte der Historiker Heinrich August Winkler von Beifall umrauscht im Bundestag, die Deutschen dürften sich „durch die Betrachtung ihrer Geschichte nicht lähmen lassen“.

Alles nur Einzelmeinungen? Alles nur Einzelfälle? Ja, alles nur Einzelfälle, aber sie ergeben, wie Mosaiksteinchen ein Gesamtbild, das nachdenklich stimmt und die Erinnerung wachruft an das, was der Initiator des Verfahrens, Fritz Bauer, wenige Wochen nach Beginn des Prozesses vor 900 Studenten in Frankfurt am Main gesagt hat: „Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden“.

Fotos:

Kurt Nelhiebel zur Zeit der Auschwitzprozesse an der Schreibmaschine

©Redaktion

Nr. 1676 Mit dem Kind auf dem Arm in die Gaskammer

Nr. 1679 Krematorium IV in Auschwitz-Birkenau

© Fotos entnommen dem Begleitbuch zum Auschwitz-Prozess von Irmtrud Wojak

Info:

Wiederabdruck der Artikel von Kurt Nebhiebel vom 27. Januar 2020