75 Jahre Berlinale Teil 3

75 Jahre Berlinale Teil 3

Hanswerner Kruse

Berlin (Weltexpresso) – Zum 70. Jubiläum der Berlinale wartete die ZEIT mit dem angeblich größten Skandal der Festivalgeschichte auf. Alfred Bauer, der erste Leiter der Festspiele sei ein Nazi gewesen – es war zwar bekannt, dass er in jungen Jahren bei der Reichsfilmintendanz arbeitete.

Doch sei seine Tätigkeit dort bedeutender gewesen als bisher angenommen, nach dem Krieg habe er seine Aktivitäten systematisch verschleiert. Sofort wurde eine nach ihm benannte Auszeichnung abgesetzt und später in einen Silbernen Bären der Jury umdefiniert.

Zwei von der Berlinale in Auftrag gegebene Studien kamen zu dem Schluss, dass seine Verstrickung mit den Nazis tatsächlich größer und einflussreicher war, als bisher bekannt. Jedoch ließe sich in den 25 Jahren seiner Leitung der Festspiele, keine Kontinuität nationalsozialistischer Gesinnung erkennen. Bauer gab sich einst unpolitisch und behauptete, dass in der Nazizeit auch unpolitische Filme produziert wurden. Seitdem hat man nichts mehr von der Bauer-Affäre gehört, aber die aufgebauschte ZEIT-Geschichte wirft dunkle Schatten auf die Frühzeit der Berlinale. Denn die wurde ja durchaus auch politisch als „Schaufenster der freien Welt“ instrumentalisiert.

Zwei von der Berlinale in Auftrag gegebene Studien kamen zu dem Schluss, dass seine Verstrickung mit den Nazis tatsächlich größer und einflussreicher war, als bisher bekannt. Jedoch ließe sich in den 25 Jahren seiner Leitung der Festspiele, keine Kontinuität nationalsozialistischer Gesinnung erkennen. Bauer gab sich einst unpolitisch und behauptete, dass in der Nazizeit auch unpolitische Filme produziert wurden. Seitdem hat man nichts mehr von der Bauer-Affäre gehört, aber die aufgebauschte ZEIT-Geschichte wirft dunkle Schatten auf die Frühzeit der Berlinale. Denn die wurde ja durchaus auch politisch als „Schaufenster der freien Welt“ instrumentalisiert.

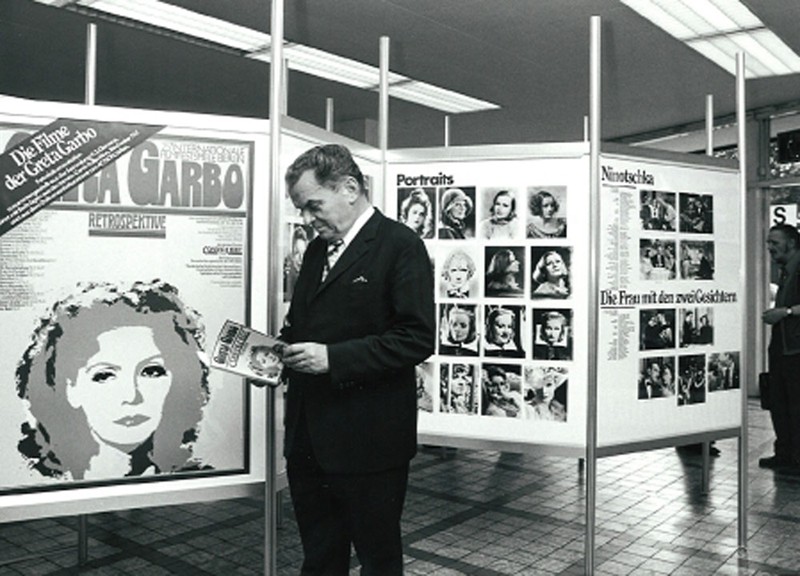

Auf jeden Fall hat Festivaldirektor Alfred Bauer (Foto) die Berliner Festspiele ein Vierteljahrhundert lang erfolgreich aufgebaut und das Fundament für ihre heutige Bedeutung geschaffen.

„Der größte Porno aller Zeiten“ habe seine Premiere auf der Berlinale1976, behauptete das Berliner Boulevard-Blatt BZ kurz vor den Festspielen. Daraufhin verlustierten sich ein Staatsanwalt, ein Richter und zwei Polizisten zwar bei der Uraufführung des Films, beschlagnahmten aber anschließend im Vorführraum die Filmrollen als „harte Pornografie“. In mehreren gerichtlichen Instanzen wurde das verneint, der Streifen konnten zwei Jahre später ungeschnitten in den deutschen Kinos gezeigt werden, er erhielt sogar von der Filmbewertungsstelle das Prädikat „besonders wertvoll“.

Dramatisch ging es auch 1970 auf der Berlinale zu, nachdem sie die 1968er-Jahre im Gegensatz zu anderen Festivals unproblematisch überstanden hatte. Beispielsweise wurden die Filmfestspiele in Cannes 1968 abgebrochen. Auf der Berlinale schlug Michael Verhoevens Streifen „O.K.“ ein wie eine Bombe. Er zeigt die Geschichte eines vietnamesischen Mädchens, das von vier G.I.s vergewaltigt und erschossen wird. Das Werk spaltete die Jury, denn es sei eine Unverfrorenheit, dass ein deutscher Regisseur US-amerikanische Kriegsverbrechen thematisiere. So George Stevens, der amerikanische Chef der Jury, die sich auflöste und keine Preise vergab.

Dramatisch ging es auch 1970 auf der Berlinale zu, nachdem sie die 1968er-Jahre im Gegensatz zu anderen Festivals unproblematisch überstanden hatte. Beispielsweise wurden die Filmfestspiele in Cannes 1968 abgebrochen. Auf der Berlinale schlug Michael Verhoevens Streifen „O.K.“ ein wie eine Bombe. Er zeigt die Geschichte eines vietnamesischen Mädchens, das von vier G.I.s vergewaltigt und erschossen wird. Das Werk spaltete die Jury, denn es sei eine Unverfrorenheit, dass ein deutscher Regisseur US-amerikanische Kriegsverbrechen thematisiere. So George Stevens, der amerikanische Chef der Jury, die sich auflöste und keine Preise vergab.

Einige Festspiele später war es andersherum. Ab den mittleren 1970er-Jahren konnten endlich auch osteuropäische Filme auf der Berlinale – wie in Cannes und Venedig – gezeigt werden. Doch 1979 brachen die osteuropäischen Delegationen ihre Teilnahme ab, weil sie in dem US-amerikanischen Streifen „Die durch die Hölle gehen“ das vietnamesische Volk beleidigt sahen. Auch dieser Film, in dem drei Kriegsgefangene G.I.s vom Vietcong gequält werden, wurde nicht zurückgezogen, sondern dem Publikum gezeigt.

Die Meinungsfreiheit der Berliner Festspiele wurde seit ihrer Gründung 1951 immer hochgehalten, musste aber durchgängig in alle Richtungen behauptet werden. Auch in den 1980er-Jahren widersetzten sich die Verantwortlichen der Berlinale den politischen Versuchen konservativer Einflussnahme.

Im letzten Jahr gab es bei der Preisverleihung für den israelkritischen Film „No Other Land“ auf der Abschlussgala einigen Wirbel. Er dokumentiert die Zerstörung von Dörfern und die Vertreibung der Bewohner durch das israelische Militär. Doch es gab keine Probleme wegen seiner Thematik, sondern aufgrund der antisemitischen und israelfeindlichen Auftritte einiger anderer Preisträger, die vom Publikum wild beklatscht wurden.

Deshalb wurde auch die neue, temporäre Festivallounge „HUB 75“ geschaffen. Sie soll als Ort der Begegnung und Kommunikationszentrum direkt vor dem Berlinale Palast dienen. Dort gab es in den letzten Jahren nur das „Tiny House“, eine kleine Hütte am gleichen Ort für kontroverse Gespräche.

Wird fortgesetzt

Foto:

Oben: Szenenfoto aus "Im Reich der Sinne" © Berlinale

Mitte: Alfred Bauer © Landesarchiv Berlin F Rep 290. Nr. 181984 / Fotograf: Filipp Israelson

Unten: Szenenfoto aus "O.K." © Berlinale

Quellen:

Berlinale-Archiv (Online)

Peter Cowie: Die Berlinale, Berlin 2010

Wikipedia

Service:

Die Zusammenfassungen der zwei, von der Berlinale in Auftrag gegebenen Studien, lassen sich hier herunterladen:

Download, PDF (514 KB) Vorstudie über ein historisches Porträt von Dr. Alfred Bauer

Download, PDF (777 KB) Schaufenster im Kalten Krieg. Neue Forschungen zur Geschichte der Internationalen Filmfestspiele Berlin