Erinnerung an Peter Härtling in Conrad Talers GEGEN DEN WIND

Erinnerung an Peter Härtling in Conrad Talers GEGEN DEN WINDKurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) - Ein wenig Nötigung war es schon. Aber wir baten nach dem, für uns alle plötzlichen Tod von Peter Härtling unseren Autor um die Genehmigung zum Abdruck einiger Passagen aus seinem neuesten Buch, GEGEN DEN WIND, wo es dezidiert um Peter Härtling, einen Brief an ihn und eine Antwort seinerseits geht. Dabei stellen wir Nelhiebel/Talers Nachbemerkung voran, an die sich anschließt, um was es eigentlich geht.

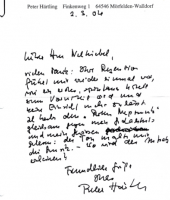

Mir lag daran, dass Peter Härtling die Rezension liest, bevor sie in den „Blättern für deutsche und internationale Politik“ veröffentlicht wurde. Ich schickte ihm den Text am 29. Februar 2004 und schrieb ihm:„Sehr geehrter Herr Härtling, Sie haben 1972 bei S-Fischer mein Buch ‚Rechts wo die Mitte ist’ lektoriert, in dem ich mich kritisch mit den Gegnern der Brandtschen Ostpolitik auseinander gesetzt habe. Die Art und Weise, in der Sie das taten, hat mich angenehm berührt. Sie waren Mitherausgeber der ‚Neuen Rundschau’, als in den siebziger Jahren zahlreiche meiner politischen Essays in dieser ruhmreichen Zeitschrift veröffentlicht worden sind. Sie sind in Olmütz zur Welt gekommen; mein Vater stammt aus Mährisch-Weißkirchen und meine Mutter aus Mährisch-Schönberg. Ich selbst kam im nordböhmischen Deutsch-Gabel zur Welt. Wir haben also quasi gemeinsame Wurzeln. Und schließlich der aktuelle Anlass: Sie haben das Vorwort zu Josef Holubs Buch ‚Der rote Nepomuk’ geschrieben. In meiner Kritik an Holubs Romantrilogie habe ich Ihr Vorwort als Einstieg benutzt. Alle drei Bücher habe ich, da mir die deutsch-tschechische Nachbarschaft am Herzen liegt, gründlich durchgearbeitet und bin auf schlimme Dinge gestoßen. Vielleicht finden Sie Zeit, mein Manuskript zu lesen. Ihre Meinung interessiert mich sehr.“

Am 2. März 2004 antwortete Peter Härtling handschriftlich: „Lieber Herr Nelhiebel, Ihre Rezension führt mir wieder einmal vor, wie ein erstes, spontanes Urteil zum Vorurteil wird und keine Einsicht mehr zulässt. Ich habe den ‚Roten Nepomuk’ gleichsam gegen mein Gedächtnis und mein Gewissen gelesen; der Ton machte mir die Musik. Freundliche Grüße, Ihr Peter Härtling.“

PREISGEKRÖNTE NAZIPROPAGANDA

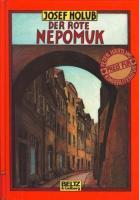

Er sei in dieses Buch wie in eine Landschaft hinein gewandert, die für ihn Kindheit bedeute, schwärmt Peter Härtling in seinem Vorwort zu Josef Holubs Roman für Kinder „Der rote Nepomuk”, erstmals erschienen 1993 im Beltz Verlag, Weinheim und Basel. Gerührt spricht er vom „Bubenparadies” der beiden Hauptfiguren, dem deutschen Jungen Josef und dem tschechischen Jungen Jirschi. Könnte es sein, dass das Heimweh nach der eigenen Kindheit dem liebens- und lesenswerten Peter Härtling den Blick verstellt hat? Nicht die Abenteuer der Romanfiguren Josef und Jirschi sind das Wesentliche, sondern die Ereignisse kurz vor der Besetzung des Sudetenlandes durch die Truppen Adolf Hitlers. Dass der Verfasser ungeniert übelste Klischees aus der Rumpelkammer deutsch-völkischer Propaganda benutzt, dass er die Tschechen abschätzig als „Böhmacken” bezeichnet - ist das Peter Härtling nicht aufgefallen? Es ist ihm nicht aufgefallen, wie er nach der Lektüre meiner Rezension zerknirscht eingeräumt hat. Dazu am Schluss mehr.

Er sei in dieses Buch wie in eine Landschaft hinein gewandert, die für ihn Kindheit bedeute, schwärmt Peter Härtling in seinem Vorwort zu Josef Holubs Roman für Kinder „Der rote Nepomuk”, erstmals erschienen 1993 im Beltz Verlag, Weinheim und Basel. Gerührt spricht er vom „Bubenparadies” der beiden Hauptfiguren, dem deutschen Jungen Josef und dem tschechischen Jungen Jirschi. Könnte es sein, dass das Heimweh nach der eigenen Kindheit dem liebens- und lesenswerten Peter Härtling den Blick verstellt hat? Nicht die Abenteuer der Romanfiguren Josef und Jirschi sind das Wesentliche, sondern die Ereignisse kurz vor der Besetzung des Sudetenlandes durch die Truppen Adolf Hitlers. Dass der Verfasser ungeniert übelste Klischees aus der Rumpelkammer deutsch-völkischer Propaganda benutzt, dass er die Tschechen abschätzig als „Böhmacken” bezeichnet - ist das Peter Härtling nicht aufgefallen? Es ist ihm nicht aufgefallen, wie er nach der Lektüre meiner Rezension zerknirscht eingeräumt hat. Dazu am Schluss mehr.„Der rote Nepomuk” ist eines von drei Büchern, die Josef Holub nach der Wende im Osten für Kinder und Jugendliche geschrieben hat. Der zweite Band mit dem Titel „Lausige Zeiten”, erstmals 1997 im Beltz Verlag erschienen, handelt vom Aufenthalt Josefs in einer „Lehrerbildungsanstalt” unter dem Hakenkreuz. Im dritten Band, der 2001 im Beltz Verlag herauskam, geht es um Josefs Erlebnisse in der alten Heimat nach Kriegsende.

Die autobiografisch geprägte Romantrilogie umfasst die Jahre 1938 bis 1946, also jenen Zeitabschnitt, der die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen bis in die Gegenwart hinein belastet. Wer über diese Zeit redet und wem es dabei um Versöhnung geht, darf nicht das einseitige Geschichtsbild sudetendeutscher Volkstumskämpfer zugrunde legen, er darf es erst recht nicht, wenn er für Kinder und Jugendliche schreibt. Natürlich wollen junge Menschen Freude haben beim Lesen, aber sie wollen auch richtig informiert werden. Gerade sie haben einen besonderen Anspruch auf Wahrheit; ihr Bild von der deutsch-tschechischen Nachbarschaft, um die es hier geht, wird schließlich ein Leben lang von den Eindrücken bestimmt werden, die ihnen bei der ersten Begegnung mit diesem hochkomplexen Thema vermittelt worden sind.

Holubs „Roter Nepomuk” ist eingebettet in die politische Hochspannung nach dem Wahlsieg der Sudetendeutschen Partei Konrad Henleins im Mai 1938. Neunzig Prozent der Deutschen haben damals ihre Stimme den Wegbereitern Hitlers gegeben. In der kleinen Stadt Neuern am Fuße des Böhmerwaldes, Schauplatz des Geschehens und Geburtsort Holubs, lebten in den dreißiger Jahren nur wenige Tschechen; ihr Anteil an der Bevölkerung betrug etwa zehn Prozent. Dennoch fühlten die Deutschen sich unterdrückt. Holub illustriert das mit den Worten, die tschechischen Beamten wollten „überhaupt nicht Deutsch reden und verstehen, obwohl sie es alle können. Das kommt davon, weil der Masaryk die Deutschen in Böhmen überhaupt nicht mögen hat.”

Was für ein Humbug, ausgerechnet den ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik als Deutschenhasser hinzustellen, ausgerechnet ihn, dessen Toleranz und humanistische Gesinnung selbst seine Gegner anerkannt haben. Nicht von ungefähr nennt ihn Peter Härtling im Vorwort einen „großen Staatsmann”. Wem sollen die jungen Leser denn glauben? Vielleicht fällt ihnen irgendwann auf, dass der Verfasser dieses Buches öfter dummes Zeug redet, selbst bei unwichtigen Dingen wie etwa der Frage, wann in Böhmen die Steinpilze reifen. Jeder halbwegs Kundige weiß, dass Steinpilze im Herbst wachsen, auch in Böhmen. Nicht so bei Josef Holub. Bei ihm wachsen sie im Frühjahr, wenn „die Maiblumen weiße Kugeln geworden” (sind) und „die Linden duften”. Auch wenn es um tschechische Wörter geht, schwadroniert er einfach drauf los. So schreibt er zum Beispiel: „Zu mir sagt der Tschech podschgej, und das heißt ja bekanntlich komm mit”. Podschgej heißt aber nicht komm mit, sondern warte. Wenn Holub sagen will, dass etwas gestohlen worden ist, spricht er von kralovaty. Es gibt aber nur das ähnlich geschriebene Wort kralovati, und das heißt: wie ein König herrschen. Und wenn Holub Jirschi sagen lässt „Tu es nicht, Pepitschek”, dann ist auch das falsch; richtig muss es in diesem Fall heißen: „Tu es nicht, Pepitschku”. In keinem seiner drei Bücher bringt er es fertig, das tschechische Wort für Deutsche richtig zu verwenden.

Die Gleichgültigkeit im Umgang mit der tschechischen Sprache war zu allen Zeiten Ausdruck der Arroganz gegenüber dem tschechischen „Dienstbotenvolk”. Abwertend spricht Holub von „Böhmacken” wenn er die Tschechen meint. Selbst Josefs tschechischer Freund bleibt nicht verschont. „Der Böhmack freut sich, wie er mich sieht”, heißt es über ihn. Josefs Vater legt er die Worte in den Mund: „Es wird zum Krieg kommen, wenn die Böhmacken nicht gutwillig nachgeben”. Über eine Wirtshausschlägerei schreibt er: „Die letzten herumsitzenden Böhmacken werden hinausgeschmissen.” Von den Ängsten der Tschechen angesichts zunehmender Drohgebärden des übermächtigen deutschen Nachbarn keine Zeile. Dafür immer wieder das von Hitler missbrauchte Wort „Tschechei”, und immer wieder Henleinparolen. „Es wird langsam unerträglich mit diesen Tschechen und höchste Zeit, dass der Hitler kommt.” „...es wird höchste Zeit, dass Hitler Ordnung macht in dem böhmischen Saustall”. „Die Stadt wartet auf den Hitler und die Leute wissen auch, wie dann alles besser wird.”

Dass es unter den Deutschen auch Gegner Hitlers gab, nimmt Holub nur zum Anlass, sie lächerlich zu machen und zu verhöhnen. Der Vater der deutschen Hauptfigur ist ein „Sozi”. Über die Situation kurz vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht schreibt er: „Es gibt keine Sorgen mit der Nahrung. Sorgen machen sich nur die letzten paar Sozi und die Halbtschechen. Sie überlegen, wie sie es anstellen, dass sie noch schnell Henlein werden. Die drei Kommunisten sind schon weg, denn sie wissen, dass sie eingesperrt werden. Weil der Hitler kommt.” Ein paar Seiten weiter heißt es:„Plötzlich sind an allen Häusern Fahnen. Ein paar davon sind frühere Sozifahnen, auf die man den Kreis mit dem Hakenkreuz genäht hat.” Und weiter: „Die ganze Stadt schreit Heil, auch die Sozi.” Was für eine Infamie angesichts der Tatsache, dass etwa 6.000 sudetendeutsche Sozialdemokraten von den Nazis in Konzentrationslager gesperrt wurden! Auch über das Schicksal anderer Opfer geht Holub salbadernd hinweg. „Warum die Juden fortgehen, weiß kein Mensch. Nicht einmal mein Vater weiß es, und der kennt sich in der Welt und in der Politik gut aus”. Hätte es nicht nahe gelegen, den jungen Lesern an dieser Stelle zumindest ein wenig den Blick zu öffnen für die Tragödie, um die es hier ging? Den Vater von Josef lässt Holub ganz schnell politisch das Hemd wechseln. „Er hat einen Rausch gehabt und sich in den Hof gestellt und alle Welt angeschrieen, dass die Henlein eventuell schon richtig sind und dass die Sozi eventuell auch ein paar Haderlumpen sind ... Die Sozi wird schon der Teufel holen und das ist kein großes Malör, denn es gibt sowieso keine Sozi mehr ... Da haben alle Nachbarn sofort gewusst, ... dass wir Henlein geworden sind.”

Der Knabe Josef selbst hat damit keine Probleme. „Am Sonntag ziehe ich wie alle Henleinbuben weiße Kniestrümpfe an und der Willibald Traxler und ein Haufen anderer Henleinbuben sind jetzt meine Freunde” Eines Tages wollen die Henleinbuben auf der böhmischen Gendarmeriestation eine Hakenkreuzfahne hissen. Josef macht sofort mit. „Das ist nicht einfach...Dann habe ich gesagt, dass ich die Fahne hinaushänge.” Über den Anführer Walter Steiner schreibt Holub: „Die Henleinbuben täten sich für ihn einsperren lassen. Sie mögen ihn. Dabei ist er nur ein ganz gewöhnlicher Strawanzer”, ein Herumtreiber also. Die Mutter rät Josef: „Bub, bleib von dem Taugenichts weg ... Hinterher meint die dann immer noch, der Steiner bringt es noch zu etwas...Und der Steiner ist...sogar noch Minister geworden.” Tatsächlich wurde der „Taugenichts” noch Minister, zwar nicht in Hitlers Großdeutschem Reich, was nahe gelegen hätte, sondern im demokratischen Bayern. Sein richtiger Name: Walter Stain. Wie Josef Holub wuchs der Vertriebenenpolitiker Walter Stain in Neuern im Bayerischen Wald auf. Er war Mitglied der Sudetendeutschen Partei, setzte sich aus politischen Gründen nach Bayern ab und schloss sich dem von der NS-Führung gegründeten „Sudetendeutschen Freikorps” an. Standort seiner Einheit war Furth im Walde. Den Einmarsch des paramilitärischen Verbandes in Neuern beschreibt Holub mit den Worten: „Dann tut sich was. Unsere sind es, die vom Freikorps. Das sind die Männer, die über die Grenze nach Bayern desertiert sind, wie der Onkel Kuno und der Nouschel und der Walter Steiner.”

Neben Walter Steiner alias Walter Stain lässt Holub im „Roten Nepomuk” einen Mann namens Konrad Zogelmann auftreten. „Der Konrad Zogelmann nimmt einen Stuhl, haut ihn auf den Boden, dass er kein Stuhl mehr ist, und schreit, so macht er es mit allen Böhmacken und Sozi.” „Der Zogelmann wird aus der Beneschstraße eine Steinerstraße machen, wenn der Hitler erst einmal da ist.” „Der Zogelmann ist dem Hitler seine rechte Hand in der Stadt.”

Alles nur Zufall? Wenige Kilometer von Neuern entfernt, in Neumark, kam 1913 der spätere Altnazi Siegfried Zoglmann zur Welt, nach eigenen Angaben seit 1928 „Mitglied der nationalsozialistischen Bewegung”, später „Chef der Befehlsstelle Prag der Reichsjugendführung” und SS-Untersturmführer. Auch er machte nach Kriegsende im Westen Deutschlands Karriere, war Bundestagsabgeordneter der FDP und der CSU, gehörte zeitweilig dem Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft an und wurde im Jahr 1973 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Schon in Holubs Welt war der Mann zu Höherem berufen: „Ich gehe zum Oberhenlein Zogelmann”, erzählt Josef, „aber der gibt sich mit so einem kleinen Hosenscheißer nicht ab. Er sagt, er hat Wichtigeres zu tun.”

Alles nur Zufall? Wenige Kilometer von Neuern entfernt, in Neumark, kam 1913 der spätere Altnazi Siegfried Zoglmann zur Welt, nach eigenen Angaben seit 1928 „Mitglied der nationalsozialistischen Bewegung”, später „Chef der Befehlsstelle Prag der Reichsjugendführung” und SS-Untersturmführer. Auch er machte nach Kriegsende im Westen Deutschlands Karriere, war Bundestagsabgeordneter der FDP und der CSU, gehörte zeitweilig dem Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft an und wurde im Jahr 1973 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Schon in Holubs Welt war der Mann zu Höherem berufen: „Ich gehe zum Oberhenlein Zogelmann”, erzählt Josef, „aber der gibt sich mit so einem kleinen Hosenscheißer nicht ab. Er sagt, er hat Wichtigeres zu tun.”„Der rote Nepomuk” wurde mit dem Peter-Härtling-Preis für Kinderliteratur und dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg ausgezeichnet und kam auf die Auswahlliste Deutscher Jugendliteraturpreis.

In dem Buch „Lausige Zeiten”, dem zweiten Band seiner autobiografisch geprägten Romantrilogie, schildert Josef Holub den Aufenthalt seines Helden Josef Böhm in einer Schule der besonderen Art. Seit dem „Anschluss” des Sudetenlandes an das Großdeutsche Reich sind zwei Jahre vergangen. Hitler hat inzwischen halb Europa besetzt und der „kleine Hosenscheißer” ist vierzehn Jahre alt geworden. Da entscheidet der Vater: „Wer gescheiter werden will, braucht eine bessere Schule”. Josef muss „in die Fremde ziehen”. Mit der Bahn verlässt er am 5. September 1940 seine Heimatstadt Neuern. Nicht weniger als zehn Orte passiert der Zug und haarklein führt Holub all ihre Namen auf. Nur das Ziel seiner Reise verrät er nicht. Die Leser erfahren lediglich, dass Josef am späten Nachmittag „in der Schulstadt” ankommt. Bei der „besseren Schule” handelt es sich nach Darstellung des Autors um eine Lehrerbildungsanstalt. Die Schüler dieser Anstalt tragen eine braune Uniform, werden „Jungmannen” genannt und wohnen in dem Schulgebäude. Vom Direktor erfahren sie: „Der künftige deutsche Lehrer ist in erster Linie ein Führer und der hat zu befehlen. Und wer einmal befehlen will, muss erst gehorchen lernen.” Also heißt es jeden Tag: „Zum Morgenappell im Schulhof angetreten! Marsch, marsch!”, „Antreten zum Mittagessen!”, „Zum Abendessen angetreten, marsch, marsch!”

Wäre da nicht noch Florian, wüsste Josef nicht, wie er es aushalten sollte, schreibt der Verlag im Klappentext. Florian ist so etwas wie der Jirschi aus dem „Roten Nepomuk”. Die Bubenfreundschaft ist freilich auch diesmal nur Staffage. Im Vordergrund steht das Geschehen in der „besseren Schule”. Nach Holubs Schilderung sind die „Jungmannen” immer im Dienst. Vormittags haben sie Unterricht, am Nachmittag stehen Kleinkaliberschießen, Handgranatenwerfen oder ein Gewaltmarsch auf dem Programm. Auch die Teilnahme am Leseabend ist Pflicht. Vorgelesen wird aus Joseph Goebbels’ „Vom Kaiserhof zur

Reichskanzlei” und gesungen wird „Ein junges Volk steht auf, zum Sturm bereit, reißt die Fahne höher, Kameraden...”, „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg” und „Kein schön’rer Tod ist auf der Welt, als wer vom Feind erschlagen.” „Jüdische Schnulzen ... wie zum Beispiel ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’” sind unerwünscht. Das findet der „Jungmann” Josef „zum „Kotzen”, aber ganz fremd scheint ihm rassistisches Denken nicht zu sein. Bei einem Mitschüler sucht er schon mal nach den „richtigen arischen Maßen”, und den Satz „Hier stinkt einer nach Judenknoblauch” empfindet er nicht als anstößig. Dass die Tschechen als Slawen gegenüber den Germanen „minderwertig” seien hält er für „Stuss”, aber er selbst nennt sie „Menschen zweiter Wahl”. Begeistert registriert er die Unterwerfung anderer Völker durch Hitler. „Am Karsamstag haben wir Belgrad eingenommen. Ruckzuck, wie immer”. Als die Deutschen sich wenig später „auch Griechenland unter den Nagel gerissen” haben, entlockt ihm das ein triumphierendes „Warum nicht!”

Hat Josef das Gehabe eines Herrenmenschen wirklich in einer Lehrerbildungsanstalt gelernt? Dann hätte er ein Stück weiter bis Budweis fahren müssen, dort gab es tatsächlich eine Lehrerbildungsanstalt. Er ist aber, wie die Beschreibung der Umgebung verrät, in Prachatitz ausgestiegen. Prachatitz ist die geheimnisvolle „Schulstadt”. Im südlichen Böhmerwald gelegen war Prachatitz Hauptort des Goldenen Steigs, über den Salz und Getreide von Bayern nach Böhmen transportiert wurden Eine berühmte Lateinschule gab es dort, zu deren Schülern auch der tschechische Reformator Jan Hus gehört hat, und ab 1938 gab es dort auch ein Gymnasium. Aber Holubs Beschreibung passt weder auf ein Gymnasium noch auf eine Lehrerbildungsanstalt, wohl aber passt sie auf eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt, abgekürzt Napola. In diesen Anstalten züchteten die Machthaber des Dritten Reiches ihren Nachwuchs heran. Wer als „Jungmann” aufgenommen werden wollte, musste sich schriftlich verpflichten, „als politischer Soldat des Führers ein rücksichtsloser Verfechter der nationalsozialistischen Weltanschauung” zu sein. Der Schulalltag war - wie in dem Buch „Das Erbe der Napola” (Hamburger Edition) weiter nachzulesen ist - bis ins Kleinste durchorganisiert; Unterricht am Vormittag, nachmittags Wehrsportübungen. Ziel sei es gewesen, „die Besten der deutschen Jugend zu fanatischen Nationalsozialisten zu erziehen Von ähnlichem Zuschnitt waren die Adolf-Hitler-Schulen. In ihnen sollte der Führungsnachwuchs für parteiamtliche Laufbahnen sowie für die nationalsozialistischen Massenorganisationen herangezogen werden.

Niemand hat sich daran gestoßen, dass Kindern und Jugendlichen in „Lausige Zeiten” ein Bild der Lehrerausbildung vorgegaukelt wird, das mit der Wahrheit nichts zu tun hat, und es hat sich auch niemand daran gestoßen, dass das Buch im Jargon der NS-Zeit geschrieben ist. Unbemerkt blieb auch Holubs Vorliebe für die Namen „alter Kameraden” Mitschüler Josefs heißen zum Beispiel Aschenbrenner, Blaschek und Franek. Alle drei verbindet ein gemeinsames Band mit Walter Stain und Siegfried Zoglmann aus dem „Roten Nepomuk”: die Zugehörigkeit zum Witikobund, einem Sammelbecken sudetendeutscher Volkstumskämpfer. Von den 600 Mitgliedern des Witikobundes waren 1959 nur etwa 30 nicht in der Sudetendeutschen Partei oder der NSDAP.

Für „Lausige Zeiten” wurde Josef Holub mit dem Zürcher Kinder- und Jugendbuchpreis „La vache qui lit” ausgezeichnet.

Über ein Bubenstück der besonderen Art

In dem Buch „Schmuggler im Glück”, dem dritten Band seiner autobiografisch geprägten Romantrilogie, kehrt Josef Holubs Held Josef Böhm als entlassener Kriegsgefangener in seine Heimatstadt Neuern zurück. Dort haben sich die Verhältnisse von Grund auf verändert. Die Sudetendeutschen müssen für Hitlers Verbrechen büßen und werden aus ihrer Heimat vertrieben. Viele sterben. Ein „heißes Pflaster” für alle, die in Uniform für Hitler gekämpft haben. Wer den Schritt über die Grenze wagt, setzt sein Leben aufs Spiel. Bestenfalls landet er in einem Gefangenenlager. Wenn er das Glück hat, unversehrt entlassen zu werden, muss er sich um Arbeit bemühen. Ohne Arbeitsnachweis bekommt er keine Lebensmittelmarken. Und er muss sich bei der örtlichen Behörde anmelden; denn nur wer polizeilich gemeldet ist, bekommt einen Ausweis.

So war das damals, wirklich und wahrhaftig, so war es. Holub hingegen tischt seinen jungen Lesern eine Schmonzette auf, die mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Weil sein Held keinen Ausweis besitzt, versteckt er sich ein Jahr lang bei den Eltern und lässt sich durchfüttern. Wie sollte das gehen? Lebensmittel gab es nur auf Marken und die Zuteilungen für die Deutschen waren so bemessen, dass sie knapp zum Leben reichten. Wer keinen Ausweis hat, besorgt sich normalerweise einen. Aber Josef meldet sich nicht bei der örtlichen Behörde, angeblich weil er keinen Ausweis besitzt. Und weil Josef sich nicht meldet, gibt es für ihn auch nicht die behördlich abgestempelte weiße Armbinde, die ihn als Deutschen kenntlich machen soll. Er bastelt sich eine. Auch einen Ausweis macht er sich selbst. Jeden Abend flaniert er durch die Stadt und hält Ausschau nach Mädchen. „Meine falsche Armbinde fällt nicht auf. Sie ist zu gut gemacht.”Und er verdient sich eine goldene Nase als Schmuggler. Ein weitläufiger tschechischer Verwandter namens Frantischek hat sich - folgt man der Schilderung des Autors - ausgerechnet den polizeilich nicht gemeldeten ehemaligen Wehrmachtssoldaten Josef als Partner für seine Schmuggelgänge ausgesucht. „Natürlich mache ich mit. Siebenhundertfünfzig Kronen gibt mir der Frantischek für jeden Gang”, lässt der Dampfplauderer Holub seinen Helden erzählen. 750 Kronen! Dafür mussten andere damals zwei Wochen Schwerstarbeit verrichten, immer nur hoffend, die schwere Zeit überhaupt lebend zu überstehen. Nichts hatten sie weniger im Sinn, denn als „Schmuggler im Glück” den „Böhmacken” auf der Nase herumzutanzen.

Das Elend der Deutschen vergisst Holub nicht, Gott bewahre! Er stellt die Tschechen auf eine Stufe mit den Nazis. Das liest sich so: „Du sollst nicht stehlen. Falsch! Wer hält sich heute noch an solche Gebote? Der Hitler hat die Länder und Menschen eines ganzen Erdteils zusammengestohlen. Millionen hat er sogar das Leben gestohlen. Das hat die Welt durcheinander gebracht. Und nun stehlen die anderen weiter.” Dass die Deutschen damals nicht mit dem Zug fahren durften, kommentiert Holub mit den Worten: „Wie früher die Juden. Hitler ließ sie auch nicht mit der Eisenbahn fahren. Außer nach Auschwitz.” Was will Holub mit der obszönen Anmerkung sagen? Dass die Tschechen grausamer waren als Hitler, der die Juden immerhin nach Auschwitz fahren ließ, als sei Auschwitz schon immer das Ziel ihrer Sehnsucht? Auch an anderer Stelle verrechnet Holub das Nachkriegsgeschehen mit dem Rassenwahn der Nationalsozialisten und umgekehrt. Die Deutschen, so schreibt er, hätten nur so viel Geld für ihre Arbeit bekommen, „dass sie gerade die Lebensmittel kaufen können, die sie vor dem Verhungern bewahren. Man nimmt da immer Maß am Hitler, wie der mit den Juden umgegangen ist.” Immerhin räumt er ein: „Die Deutschen werden nicht alle umgebracht, nur weil sie Deutsche sind, so wie die Juden umgebracht worden, nur weil sie Juden waren.”

Bundespräsident Theodor Heuss hat den „Aufrechnern“ klar zu machen versucht, dass Gewalttätigkeit und Unrecht sich nicht für eine „wechselseitige Kompensation” eignen. Dies sei „das Verfahren der moralischen Anspruchslosen”, eine „verderbliche und banale Angelegenheit”. Gut fünfzig Jahre später schmuggelt einer dieser moralisch Anspruchslosen just diese verderbliche Angelegenheit als Bubenabenteuer getarnt unters Volk, als sei nichts gewesen.

*

Fotos: Brief © Kurt Nelhiebel; Cover © Verlag

Info: umgestellter Abdruck aus Conrad Taler, Gegen den Wind. Geschichten und Texte zum Zeitgeschehen 1927-2017, PapyRossa, 2017, Seiten 102-111