Theologische Impulse 76

Theologische Impulse 76 Thorsten Latzel

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Corona kann einem aus verschiedenen Gründen auf die Nerven gehen. Einsamkeit ist einer davon. Mir fehlen Menschen. Die „kleinen Begegnungen zwischendurch“ im Alltag. Das Grüßen, Grummeln, Plaudern, Lächeln der anderen im Büro. Die vibrierende Atmosphäre, wenn viele Besucherinnen zu einer Veranstaltung in die Akademie kommen. Die halb bekannten Gesichter, denen ich sonst auf meinem Arbeitsweg begegne. Von Treffen mit Freunden oder infektionsgefährdeten Eltern ganz zu schweigen. Mit drei pubertierenden Kindern zu Hause geht es uns dabei noch sehr gut. Trotzdem fehlen mir die anderen. So wie Sonne im November. Sozial-Sonnen-Bäder, für meinen Seelen-Kreislauf.

Die Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“ (2020), basierend auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis, erzählt auf eindrückliche Weise davon, was es heißt, einsam zu sein. Die Geschichte handelt von Elisabeth Harmon, einem neunjährigen Mädchen, das in den 1950-er Jahren nach dem Suizid der Mutter in ein Waisenhaus in Kentucky kommt. Mathematisch hochbegabt, lernt sie vom Hausmeister im Keller des Heimes Schach spielen und entwickelt sich schnell zum Wunderkind in dem Spiel. Im Heim beginnt zugleich ihre Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln, die den Kindern als „Vitaminpillen“ regelmäßig verabreicht werden. Sie wird adoptiert, geht selbstbewusst, klug ihren Weg von Meisterschaft zu Meisterschaft - und bleibt dennoch allein. Ein starkes Symbol in dem Film sind dafür ihre Kleider. Als sie ins Waisenhaus kommt, wird das Kleid, das ihre Mutter mit ihren Namen bestickt hat, weggenommen und verbrannt. Verlust eigener Geschichte und Geborgenheit. Als verlöre sie eine Schicht ihrer Haut. Von ihren ersten Preisgeldern wird sie sich dann elegante Kleider kaufen - auch, um in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden. Dann verstirbt plötzlich ihre Adoptivmutter, einer der wenigen Menschen, die ihr nahestehen. In ihrer Trauer hüllt sie sich in deren Morgenmantel, schläft in ihm ein. Fast wie bei einer Schutzmantel-Madonna. Liebe ist das Kleid, das sie anhat. Gegen die Nacktheit des Alleinseins. Gegen das tiefsitzende Gefühl der Waisen in ihr.

In berührenden Szenen wird sie später von verschiedenen Personen eine Antwort auf diese letzte Einsamkeit erfahren. Da ist Benny Watts, ein anderes junges Schach-Genie, mit dem sie sich immer wieder misst und der sie später trainiert. Er erklärt Elisabeth, woran es liegt, dass die Russen in dem Spiel so viel besser sind als die Amerikaner: „Weil sie einfach nicht so Scheißindividualisten sind wie wir. Sie helfen einander.“ Und da ist Jolene. Während Elisabeth gerade dabei ist, in Einsamkeit und Alkohol zu versinken, klingelt ihre einzige frühere Freundin aus dem Heim an ihrer Haustür. Schon als Kind rebellisch, warmherzig, sozial, ist sie zur jungen, emanzipierten Kämpferin für die Rechte der Afroamerikaner geworden. Sie hilft Elisabeth, wieder klarzukommen. Und sagt zu ihr dann diesen starken Satz: „Du bist keine Waise mehr. Wir haben doch jetzt uns.“

Ich glaube, dass es im Leben wie im Glauben genau darum geht: mit der letzten eigenen Einsamkeit umzugehen, dem „Waise-Sein“ in mir. Auch wenn man das Glück hat, als Kind von Eltern geliebt worden zu sein, irgendwann muss ich meine Eltern loslassen, äußerlich wie innerlich. Irgendwann sind sie nicht mehr da, nicht mehr ansprechbar, auch wenn das Kind in mir noch da ist. So selbstbewusst, eigenständig, erwachsen man auch sein mag. Und manchmal kann ich das auch bei anderen spüren. Wenn aus der toughen Managerin auf einmal das kleine Mädchen spricht, der Schuljunge aus dem gestandenen Großvater. Mit dem Wunsch, wie ein Kind in den Arm genommen zu werden, gehüllt in ein Kleid aus Liebe.

„Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der HERR nimmt mich auf.“ (Psalm 27,10) In dem alten Gebet Israels klingt diese urmenschliche Erfahrung an: die eigenen Eltern loslassen zu müssen. Äußerlich und innerlich von ihnen verlassen zu sein.

Der Glaube hebt diese Einsamkeit nicht einfach auf. Aber er begegnet ihr in zwei Weisen.

Zum einen bietet der Glaube eine tiefe, geistliche Heimat. Die Geborgenheit in einer wirklich „all-umfassenden“ Liebe, die Raum und Zeit und Ewigkeit umgreift. Unmittelbarster Ausdruck dessen ist das „Vater unser“, das Gebet, das Jesus Christus in der Bergpredigt seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat (Matt 6,9-13). Manchmal sind solche Texte schon allzu sehr vertraut. Denn man muss sich klarmachen, was wir alles damit sagen, wenn wir so beten: Der Ursprung der Welt, der Grund allen Lebens, von Menschen, Tieren, Pflanzen, begegnet uns persönlich als mütterliche, väterliche Liebe. Und wir können zu diesem Grund, zu Gott sprechen wie zu einem Vater oder einer Mutter. So verloren ich mir auch immer wieder vorkommen mag, erschließt sich mir zugleich eine andere Sicht der Welt. Licht und Dunkelheit, Nacht und Tag werden zu Kleidern, mit denen Gott mich liebend umhüllt.

Zum anderen lerne ich im Glauben, die anderen Menschen als meine Geschwister zu sehen. Das gehört mit dem ersten unlöslich zusammen: Wenn ich Gott wirklich als Mutter und Vater erfahre, werden mir alle Menschen zu Schwestern und Brüder. Unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Kultur oder ihrem Aussehen. Gotteskinder sind niemals Einzelkinder. Und gerade dann, wenn sich mir alle, wirklich alle Menschen als Brüder und Schwestern erschließen, beginne ich etwas von dieser „all-umfassenden“ Liebe Gottes zu begreifen - die wie die Sonne aufgeht über Gut und Böse (Matt 6,45).

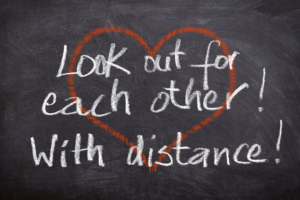

„Du bist keine Waisen mehr. Wir haben doch jetzt uns.“ Das wäre ein Gutes im Schlechten, wenn wir uns durch Corona etwas von unserem „Scheißindividualisten“-Dasein befreien können. Wenn es mir nicht egal ist, wie mein Nachbar ökonomisch, psychisch, gesundheitlich durch die Pandemie kommt. Wenn ich auf manche Freiheiten verzichten lerne, auch um andere zu schützen. Wenn ich die Fallzahlen aus anderen Ländern nicht als gesundheitspolitischen Wettkampf begreife, sondern als tiefe Verbundenheit - weil wir das Virus nur gemeinsam werden besiegen können.

Meine aktuelle Heldin - auch gegen Corona-Einsamkeit - ist daher Jolene. Einfach bei der anderen einmal klingeln. Auch wenn das Gespräch gerade nur zwischen Fenster und Straße stattfindet. Keins unserer Geschwister darf uns jetzt verloren gehen. Denn ohne sie drohen wir selbst zu verwaisen.

Foto:

©

Info:

Thorsten Latzel ist Direktor, Pfarrer und Studienleiter für Theologie & Kirche, Evangelische Akademier Frankfurt

Weitere Texte: www.glauben-denken.de

Als Bücher: www.bod.de/buchshop