Nach den Landtagswahlen in BW und RP und den Kommunalwahlen in Hessen

Nach den Landtagswahlen in BW und RP und den Kommunalwahlen in HessenKlaus Philipp Mertens

Frankfurt am Main (Weltexpresso) - Warum wählten so viele die Grünen? Dies ist die plausibelste Erklärung:

Sie vermitteln, einem Placebo ähnlich, ein beruhigendes Gefühl. Der aufgeschlossene Staatsbürger glaubt, mit seiner Stimme etwas gegen die Klimavergiftung sowie gegen den Raubbau an der Natur zu tun. Und ebenso der neokapitalistischen Infiltrierung der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Er ahnt aber auch, dass es mit dieser Partei keine qualitative Veränderung geben wird und er sich über die Zukunft der eigenen kleinbürgerlichen Idylle keine Sorgen machen muss.

Das zeigte erst unlängst die Forderung von Anton Hofreiter, des Co-Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion, den Bau von Eigenheimen zu unterbinden. Sie trügen zur Zersiedelung der Landschaft bei und spitzten den Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen weiter zu. Die Reaktion des Parteiestablishments fiel zurückhaltend bis ablehnend aus. Obwohl eine ökologische und auf die Teilhabe aller Bevölkerungsschichten setzende Politik die Eigentumsfrage völlig neu denken müsste. Denn wer kann schon Rechte geltend machen an der Atmosphäre, an den Flüssen oder an Grund und Boden? Haben etwa die Götter oder ein Weltgeist einklagbare Legate an die Menschen vergeben? Der grüne hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der seine politische Karriere dem Kampf gegen Fluglärm verdankt, verteidigt seit seiner Amtsübernahme die privatwirtschaftlichen Profitinteressen des Rhein-Main-Flughafens und stört sich nicht an der ökologischen Katastrophe, die dieser heraufbeschwört.

Mit anderen Worten: Realpolitik schlägt Vernunft. Wobei zu klären wäre, wie real die Realitäten sind. Ist eine Gesellschaft, die auf ethischen Grundüberzeugungen fußt, nicht zu einem radikalen Gegensteuern gegen alles verpflichtet, was das Leben einschränkt oder bedroht?

In Baden-Württemberg ist Winfried Kretschmann eine Persönlichkeit, in der sich moderate Konservative, Anhänger eines ökologischen Wandels und Menschen mit sozialem Gespür, aber ohne Weltveränderungsanspruch, wiederfinden. Da braucht es weder eine CDU, die sich aus unreflektiertem Gestern und Vorgestern speist, noch eine SPD, die seit Jahrzehnten nicht wagt, ihre Ziele verständlich zu machen. In Rheinland-Pfalz hingegen ist die Sozialdemokratin Malu Dreyer der ideale Kompromiss, auf den sich SPD, Grüne und FDP einigen können, wenn sie auf ihre jeweiligen parteipolitischen Visionen verzichten wollen zugunsten eines Pragmatismus, der sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner bewegt.

Ob den Grünen die Kretschmannsche Strategie auf Bundesebene zur Macht oder mindestens zur Teilhabe an der Macht verhelfen könnte, sei im Augenblick noch dahingestellt. Die Verhältnisse in den vergleichsweise überschaubaren Südländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind nicht allgemein auf sämtliche Bundesländer übertragbar. Das sich im ewigen Strukturwandel befindliche NRW oder der wirtschaftliche Unterbau aus Mast- und Schlachtbetrieben in Niedersachsen könnten eher in traditioneller CDU- bzw. SPD-Manier gelöst werden. Was auf das Zusammenarbeiten von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften hinausliefe. Letzteres bedeutet aber nicht, dass den derzeitigen Spitzen dieser Parteien solche Ansätze bewusst sind.

Am schwarz-braunen Osten könnten sowohl grüne als auch rosa-rote Rezepte scheitern. Und falls Bayern Markus Söder zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU krönte, würden sämtliche Karten ohnehin neu gemischt. Vor allem zum Nachteil der SPD. Die Grünen müssten sich für diesen Fall entscheiden, ob sie mehr an der Machtbeteiligung oder mehr an der ökologischen Veränderung interessiert wären.

Die SPD wird, Malu Dreyer hin oder her, noch auf unbestimmte Zeit die Agenda-Hypothek abtragen müssen, also an einem Glaubwürdigkeitsproblem leiden. Und danach möglicherweise auf der großen politischen Bühne nicht mehr gebraucht werden. Schröders Zäsur war, wie sich immer mehr herausstellt, einer der größten Erfolge des neueren Kapitalismus. Dass die Grünen unter Joschka Fischer daran ihren Anteil hatten, zählt mit zu den diversen Achillesfersen der Ökos.

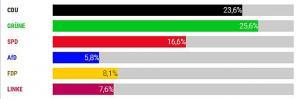

Die Kommunalwahl in Frankfurt hat, wenn die vorläufigen Zahlen vom Nachmittag des 15. März Bestand haben, einen Gewinner, die Grünen. Und einen Großverlierer, nämlich die SPD. Auf ihre Galionsfiguren (Planungsdezernent Mike Josef, Verkehrsdezernent Klaus Oesterling, Bildungsdezernentin Sylvia Weber und Kulturdezernentin Ina Hartwig) trifft zu, was für alle Schröder-Regierungen galt: Mittelmaß, kein Gespür für notwendiges Umsteuern (z.B. im Wohnungsbereich), zu große Nähe zur traditionellen Wirtschaft und mangelhafte Basisnähe. Das haben die Wähler mit 16,6 Prozent der Stimmen honoriert, was einem Verlust von 7,2 Prozent gegenüber dem Ergebnis von vor fünf Jahren bedeutet. Aus einem solchen Abgrund kommt man nur heraus, wenn man sich selbst, gemeint sind die Verantwortlichen, infrage stellt. Es bestehen Zweifel, ob der dazu gehörende Mut vorhanden ist.

Auch die CDU befindet sich in einer wenig komfortablen Situation, selbst wenn sie strukturell noch in der Lage zu sein scheint, Mehrheiten zu erringen. Der Kampf um den Parteivorsitz deutete bereits an, dass es sowohl an Bestandsaufnahmen als Analysen und an Strategien fehlt. Armin Laschet verkörpert jenen Flügel aus latenter Unentschlossenheit und vorschneller Kompromissfähigheit, der nur in stabilen gesellschaftspolitischen Gesamtlagen erfolgsfähig ist, weil dort keine gravierenden Entscheidungen notwendig sind. Die Herausforderungen durch Klimaveränderung, konsequente Förderung neuer Energien, digitale Reorganisation von Bildung und Verwaltung und veränderte soziale Fragen sind aber von völlig anderer Struktur als die überholten Modelle. Friedrich Merz wäre erst recht mit einer Lösung überfordert gewesen. Aber ein Teil der Partei berauscht sich an diesem Geist von Vorgestern und übersieht die gestalterische Armut des Sauerländers.

Bezeichnend für den Zustand einer Partei ist auch das Abschneiden der Linken. Sie, die selbsternannte Rächerin der Abgehängten, vermochte weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz die Stimmen der im Elend Lebenden an sich zu ziehen. In BW sind 5,1 Prozent der Bevölkerung auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen, die Linke erreichte gerade mal 3,6 Prozent. In RP beziehen 6,7 Prozent Hartz IV oder vergleichbare Transfers; die Partei gewann 2,5 Prozent der Stimmen. Das bedeutet ein Desaster in einer wichtigen Zielgruppe und eine mangelhafte Unterstützung durch die Linksintellektuellen. Was 2004 mit der Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) und 2007 mit der Verschmelzung mit der PDS hoffnungsvoll begann, scheint derzeit ausgereizt zu sein. Bindungsunfähigkeit bei Bevölkerungsgruppen, die eine Fürsprecherin dringend benötigen, und Sprachlosigkeit bei der Vermittlung politischer Ziele sind offensichtlich die größten internen Probleme dieser Partei. In Frankfurt erreichte sie zwar 7,6 Prozent, was aber einen leichten Verlust von 0,4 Prozent bedeutet. Die Partei des revolutionären Proletariats bedarf anscheinend einer inneren Revolution.

Foto:

Stimmenverteilung bei der Kommunalwahl in Frankfurt

© hr