RECHTSEXTREMISMUS. Über gesellschaftliche Ursachen, psychologische Wirkungen und 'Gegengifte', Teil 2/2

RECHTSEXTREMISMUS. Über gesellschaftliche Ursachen, psychologische Wirkungen und 'Gegengifte', Teil 2/2 Wolfgang G. Weber

Innsbruck (Weltexpresso) - Die rechtsextreme Agitation verwendet – bewusst oder unbewusst – Inhalte und Techniken, die als Mitverursacher von Massengewalt und der Zerstörung ganzer Gesellschaften wissenschaftlich identifiziert wurden (Staub, 2003).

Charakteristisch hierfür ist z.B.

▪ die moralische Rechtfertigung der eigenen aggressiven, diskriminierenden oder zerstörerischen Reden und Handlungen (z.B. durch Berufung auf einen „höheren“ moralischen oder sozialen Zweck oder die „völkische Ehre“)

▪ die Abschiebung der eigenen Verantwortung auf „höhere Mächte“, Vorgesetzte, die „Volks-Gemeinschaft“, „historische Notwendigkeiten“ oder durch starke Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Täter:innen.

▪ die Vernachlässigung oder Verfälschung der Folgen des eigenen Handelns (z.B. Verharmlosung „Säuberung“, „Re-Migration“)

▪ die Entmenschlichung der angegriffenen Personengruppe (z.B. „Parasiten“, „Sozialschmarotzer“, Stacheldrahtzäune für Flüchtlinge)

▪ Täter-Opfer-Umkehr, d.h. die Opfer werden für das erlittene Unrecht selbst verantwortlich gemacht

▪ Schaffung eines Bedrohungsszenarios (z.B. Überbewertung von spektakulären Einzelfällen).

Solche Agitationstechniken sprechen häufig unbewusste antisoziale Bedürfnisse und tief emotional verankerte Rache- und Vergeltungsgelüste an, für deren Entstehung die Opfergruppen gar nicht verantwortlich sind. Vielmehr werden die Opfergruppen durch die rechtsextreme Propaganda in eine Sündenbockrolle gedrängt. Diese dient einerseits der Masse der rechtsextremen Gefolgschaft, ihre

aufgestauten aggressiven Impulse abzureagieren. Andererseits dient die konstruierte Sündenbockfunktion dazu, von tatsächlich erlittenen Kränkungen und Ungerechtigkeiten abzulenken, die mit dem nichtdemokratischen kapitalistischen Wirtschaftssystem, aber auch mit der autoritären Unterstellung in rechtsextremen Organisationen zusammenhängen. Historische Studien von Theweleit (2015) und die sozialpsychologischen Untersuchungen von Staub (2003) belegen, dass die genannten Techniken des moralischen Ausschlusses und der Enthemmung über hochemotionalisierte massenhafte Aufschaukelungsprozesse sogar eine wesentliche Mitursache von Massengewalt, Kriegen und Genoziden bilden können. Schon früher spielten skrupellos eingesetzte Massenmedien hierbei eine zentrale Rolle, die heute durch bestimmte „soziale Medien“ noch wirksamer wird.

Nach den berichteten negativen Tatbeständen eine gute Nachricht: Wir sollten nicht vergessen, dass die Mehrzahl der Wähler:innen in Österreich bis in die Gegenwart keine ausgeprägt rechtsextremen Parteien wählt. Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus können somit jetzt noch vermutlich einen wesentlich stärkeren Bevölkerungsanteil ansprechen und zur Unterstützung von demokratischer

Gegenwehr animieren als dies in mehr oder wenigen „postdemokratischen“ Gesellschaften wie Ungarn, den USA oder Russland gegenwärtig möglich wäre. Zur Gegenwehr tragen sowohl die öffentliche Aufklärung über verborgene Ursachen, zu befürchtende Folgen und Agitationstechniken des Rechtsextremismus bei als auch – möglichst kollektiv – gezeigte Zivilcourage dort, wo menschenfeindlich agitiert oder diskriminiert wird (auch ggf. im eigenen Bekanntenkreis). Auch – möglichst häufige – Massendemonstrationen können zu einem politischen Klima beitragen, das bisher Unentschlossene ermutigt, sich der Verteidigung zivilisatorischer Grundwerte anzuschließen und den Glauben zumindest von manchen einfachen Mitläufer:innen an die „moralische“ Legitimität oder die „Wir-sind-das-Volk“- bzw. die bereits vom Nazi-Faschismus eingesetzte „Volkskanzler“-Ideologie rechtsextremer Parteien verunsichern. Bestimmte der genannten Ursachen des Rechtsextremismus lassen sich allerdings nur langfristig, nämlich durch

eine Veränderung von Wirtschaftspolitik, bestimmten ökonomischen Prinzipien und Demokratisierungsmaßnahmen im Bildungssystem und in den Unternehmen beseitigen.

Werden sie durch anders geartete Lebenspraktiken oder demokratisch-humanistisch orientierte Argumentation herausgefordert, begegnen Rechtsextreme dem häufig mit psychischer und

physischer Gewalt.

Literaturempfehlungen:

Decker, O., & Brähler, E. (Hrsg.) (2018). Flucht ins Autoritäre: Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018.

Heitmeyer, W. (2018). Autoritäre Versuchungen. Suhrkamp.

Held, J. et al. (2008). Rechtsextremismus und sein Umfeld. Eine Regionalstudie. VSA.

Hopf, C. et al. (1995). Familie und Rechtsextremismus. Juventa.

Oser, F. & Althof, W. (2001). Moralische Selbstbestimmung. Klett-Cotta.

Peham, A. (2024). Rechtsextremismus und Jugend – jugendlicher Rechtsextremismus? WISO, 47(1/2), 92-106.

Rippl, S. & Seipel, C. (2018). Modernisierungsverlierer, Cultural Backlash, Postdemokratie. Was erklärt rechtspopulistische Orientierungen? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie

70, 237-254.

Staub, E. (2003). The Psychology of Good and Evil. Cambridge University Press.

Theweleit, K. (2015). Das Lachen der Täter: Breivik u. a. Psychogramm der Tötungslust. Residenz.

Unterrainer, C., Hornung, S., Höge, T., & Weber W. G. (2024). Die

Arbeitswelt als Arena der Demokratie? Das demokratieförderliche und demokratiegefährdende Potenzial von Wirtschaftsunternehmen. WISO, 47(1/2), 35-56.

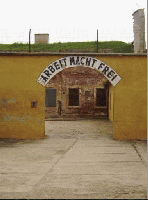

Foto:

Eingang zur Kleinen Festung des KZ-Theresienstadt, das die Nazi als Durchgangslager, angeblich Ruhesitz, in der besetzten Tschechoslowakei errichtet hatten, wo überwiegend österreichische Juden und Jüdinnen inhaftiert und von dort in die Vernichtungslager verschleppt wurden

©Harald Lutz

Info:

Nachdruck des Artikels mit freundlicher Genehmigung von "Die Alternative - Zeitschrift der unabhängigen Gewerkschaftsfraktion" (Österreich)"